Le parentesi

La differenza tra un ottimo stile e la vera arte è sottile ma feroce.

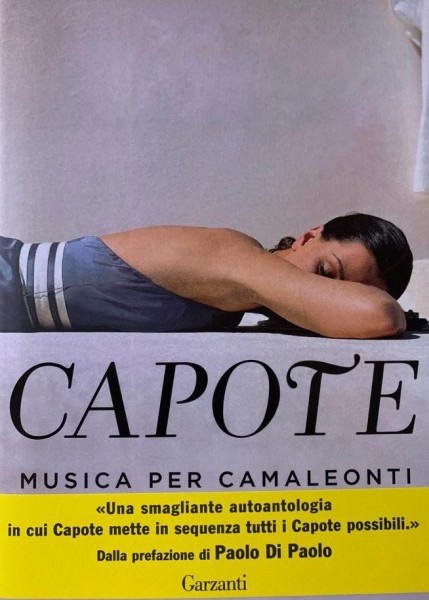

T.C., Musica per camaleonti

Gli scrittori, di solito, sanno fare bene due o tre cose. Affinare una tecnica, avere un mestiere significa, in fondo, sfruttare al meglio le proprie qualità evitando di mostrare troppo i propri limiti. Ciò che fa la differenza, intanto, è riconoscerli. È raro, comunque, che si abbia una tastiera stilistica illimitata: l’autore dotato nella costruzione delle trame spesso è debole altrove; il grande romanziere non sempre riesce a scrivere un buon pezzo giornalistico; l’abile, poetico descrittore inciampa nella credibilità dei dialoghi.

Un libro come questo, un libro come Musica per camaleonti, certifica l’eccezione: se fosse il frutto dell’allievo di un corso di scrittura, se fosse la raccolta dei suoi “compiti”, mostrerebbe una duttilità impressionante e tutt’altro che comune. Ma in verità l’allievo e il maestro qui sono la stessa persona: Truman Capote impara da Truman Capote. Truman Capote è messo alla prova da Truman Capote.

«Ho cominciato a scrivere a otto anni: di punto in bianco, senza un esempio ispiratore», annuncia nella prefazione lo stesso scrittore, con il tono apodittico e un po’ civettuolo che spesso è il suo timbro. D’altra parte, è inconfutabile il talento precoce e selvaggio di questo ragazzino autodidatta nato a New Orleans e cresciuto in Alabama senza genitori. Però un conto è il talento, anche quando esuberante; un conto è esordire con un romanzo delicato e struggente come Altre voci, altre stanze e essere, quasi vent’anni dopo, l’autore di A sangue freddo. Scrivere una storia lieve, quasi frivola e indimenticabile come Colazione da Tiffany e imbarcarsi nell’impresa acida, cupa e autodistruttiva di Preghiere esaudite.

Nelle pagine di Musica per camaleonti – a tutti gli effetti una smagliante auto-antologia – Capote mette in sequenza tutti i Capote possibili, i frutti del suo lungo «noviziato all’altare della tecnica, del mestiere», il corpo a corpo con «le diaboliche complessità dei paragrafi, della punteggiatura, del dialogo». Si rappresenta nei panni scomodi e tormentati del condannato al genio – «Quando Dio ti concede un dono, ti consegna anche una frusta» – ma al lettore resta invece la sensazione di una sconcertante naturalezza.

Quando enumera, sempre in un passaggio della prefazione, i generi di scrittura sperimentati nel corso degli anni – racconti, saggi e ritratti, lavori teatrali, copioni cinematografici, reportage – sta anche offrendo una sorta di indice di questo volume. Di più: segnala le forme, quindi gli ingredienti, che riesce a introdurre più o meno in ogni testo – facendo diventare, mettiamo, il bellissimo ritratto di Marilyn Monroe un racconto e allo stesso tempo un saggio, un’opera teatrale, un copione cinematografico, un reportage. «Uno scrittore» sostiene Capote, «dovrebbe avere tutti i suoi colori, tutte le sue capacità a disposizione sulla medesima tavolozza per poterli mescolare (e nei casi opportuni applicarli simultaneamente)». Qui, fingendo di provare a farlo, lui ci riesce.

L’attacco, con la scena del funerale di Constance Collier, una vecchia diva diventata maestra di recitazione, è da reportage, così come alcune immagini di Manhattan, della Bowery, «i minuscoli banchi di pegno e sedi per donatori di sangue e dormitori con cucce da cinquanta centesimi e alberghetti miseri con letti da un dollaro e bar per bianchi, bar per neri, dappertutto barboni…». Il dialogo con Marilyn è un’intervista e insieme una pièce teatrale, con tanto di didascalie: «Marilyn (riparandosi il viso con la borsetta)…». E c’è il cinema, quando Capote definisce con esattezza l’inquadratura: «la vista di un traghetto ormeggiato, il profilo di Brooklyn al di là dell’acqua, i gabbiani che volteggiavano e danzavano bianchi contro un orizzonte marino striato da sottili nubi fioccose fragili come trina…». Lo spirito complessivo del pezzo è quello di chi prova a forzare i limiti del giornalismo, fino a farlo diventare un genere poetico (il «giornalismo come forma di arte in sé»). Capote fa precipitare sulla pagina l’inconsistenza delle conversazioni quotidiane, fa brillare la loro banalità, rende ritmica l’esitazione, l’incertezza. Ricostruisce drammaturgicamente la situazione, con estrema – apparente – fedeltà, e in verità reinventandola maestosamente.

I segni più imponenti, in testi come quello su Marilyn, sembrano essere le parentesi: Capote se ne serve come di uno specialissimo “a parte”. Sottolinea un dettaglio, evidenzia un gesto. E solo alla lunga ti accorgi che sta travasando in quello spazio la sua propria voce: è lì il suo commento, la sua interpretazione, il referto del suo pensiero, il voice over che indirizza il lettore/spettatore, che lo spinge verso l’emozione che Capote vuole che provi. Nel finale del racconto dialogato con Marilyn, poco prima di chiudere il cerchio con un colpo da maestro, scrive – fra parentesi:

(La luce andava calando. Lei pareva dissolversi con essa, fondendosi col cielo e le nubi, svanendo ancora oltre. Io volevo alzare la voce superando le strida dei gabbiani e richiamarla: Marilyn! Marilyn, perché doveva andare tutto come è andato? Perché la vita dev’essere un tale schifo?)

Né Marilyn può rispondere, né Capote pronuncia davvero quella domanda. «Volevo alzare la voce»: lo fa, ma su carta. Il voice over sale dunque di tono, e le strida dei gabbiani, le nubi, l’attrice fragile su un molo, tutto sembra così intensamente, insopportabilmente esatto. Tanto più rispetto a quella domanda potenziale, bloccata sulle labbra, rimasta senza risposta – posta lì a indicarci il cuore del sentimento che Capote ha di Marilyn, il sentimento che desidera abbia il lettore: «Perché doveva andare tutto come è andato? Perché la vita dev’essere un tale schifo?». Da dove parla Capote? Da dove scrive? Da dopo, e dall’alto. L’ambientazione effettiva è l’aprile del ’55, ma risulta via via dolorosamente evidente che il personaggio e la persona sono già dissolti, svaniti «ancora oltre».

La varietà – in questo libro camaleontico sin dal titolo – è anche contenutistica. C’è il ritratto di una splendida settantenne dai capelli argentei che racconta cose curiose – il suo giardino invaso da gigantesche farfalle notturne, i camaleonti che si affollano ad ascoltare una sonata di Mozart. C’è la storia di una giornata trascorsa in compagnia di una donna delle pulizie; la vicenda di un membro della banda criminale di Charles Manson. C’è la «cronaca vera di un delitto americano», Bare intagliate a mano, che funziona quasi come uno spin-off di A sangue freddo, più sadico e forse anche più inquietante. Anche in questo caso, reportage, teatro, cinema. Le parentesi, naturalmente. E inattesi rimandi alla propria storia, lampi di vissuto: «Era estate, e io avevo cinque anni, stavo presso certi parenti in una cittadina dell’Alabama…».

Gli affondi autobiografici, che altrove danno corpo a racconti carichi di tenerezza e di dolore (penso per esempio all’ultimo in assoluto, Un Natale, scritto poco prima di morire), qui diventano parte di un sistema congegnato in modo che ogni soggetto narrativo, rivelando qualcosa di sé, riveli qualcosa di chi ne sta scrivendo. Così, nel racconto “Barbagli”, la signora Ferguson cui Capote intende confidare un suo segreto, rivelandosi, rivela gli affanni del giovane Truman. Il quale le si confida, mentre il cuore fa scherzi strani. «Era come se nelle ultime ore avessi corso per cento chilometri e avessi vissuto mille anni». Truman confessa alla signora Ferguson, quella donna curiosa e un po’ sciocca che pareva avesse poteri magici, che gli piacerebbe fare il ballerino di tip tap, scappare via e andare a Hollywood per tentare la strada del cinema. Ma non solo questo:

«Non voglio essere un ragazzo. Voglio essere una bambina.»

Iniziò con un suono strano, un gorgoglio strozzato che dal fondo della sua gola risalì in una risata. Le sue labbra sottili si tesero e si allargarono; uno scroscio ubriaco di risa le fiottò dalla bocca come vomito, quasi investendomi… una risata che aveva l’odore acre del vomito.

«La prego, la prego. Signora Ferguson, lei non capisce. Io sono molto preoccupato. Continuamente. C’è qualcosa che non va. Per favore. Cerchi di capire.

Il finale è spiazzante, ancora volta carico di tenerezza e di dolore. Mentre rivela ancora qualcosa della signora Ferguson, rivela di nuovo qualcosa di Capote.

Nell’ultimo testo, il più giocoso e forse il più disperato, l’autore dialoga con sé stesso, T.C. parla con T.C. Lo interroga, lo provoca, lo sfida. Parla di masturbazione, di insonnia, di forti avversioni, di simpatie (anche per i trapassati: Proust, Sarah Bernhardt, Oscar Wilde, Agatha Christie), di paure («rospi veri in giardini immaginari», tradimenti, abbandoni). Così qui è davvero Truman Capote a svelare Capote, a civettare fra sé e sé, a prendersi in giro e molto sul serio allo stesso tempo («Sono un alcolizzato. Sono un tossicomane. Sono un omosessuale. Sono un genio»), a confessare il desiderio di svegliarsi una mattina «e sentirmi finalmente una persona adulta, svuotata di risentimenti», a parlare di Dio, di come viene sciupata la fede, della solitudine più abissale. Ma la parte più bella è il lungo inciso, una parentesi senza parentesi, sul primo incontro con una scrittrice già molto affermata.

New York Society Library, Settantanovesima, 1942. Una giornata di neve, una signora con gli occhi azzurri che dice al ragazzo sconosciuto: «Crede che una tazza di cioccolata gioverebbe?». I due cominciano a parlare. Lui le racconta di sé – il sogno di fare lo scrittore. Lei gli chiede quali scrittori americani ama leggere. Lui cita anche Willa Cather. E non sa di avere davanti Willa Cather.

Come tutti gli autentici conversatori, era un’ottima ascoltatrice, e quando era il suo turno di parlare non era mai verbosa ma puntuale e stringata. Una volta mi disse che ero troppo sensibile alle critiche. In realtà lei era più sensibile di me agli appunti critici; ogni accenno negativo alla sua opera provocava un calo di umore. Quando glielo feci notare lei rispose: «Sì, ma non è forse vero che ricerchiamo continuamente i nostri difetti negli altri e glieli rimproveriamo? Io sono un essere umano. Ho i piedi d’argilla. Senz’altro.

(Prefazione alla nuova edizione Garzanti)