Caro diario, ancora un viaggio

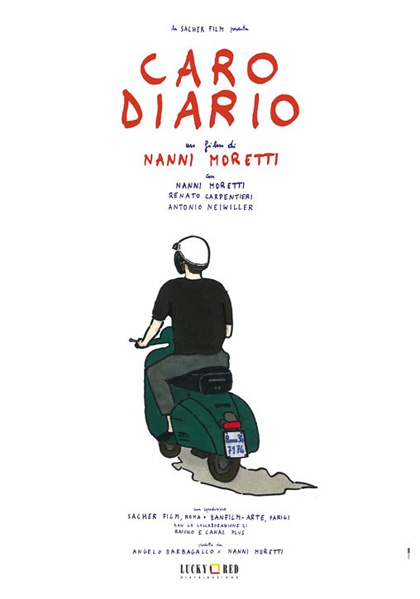

Il celebre viaggio di Moretti in Vespa per le strade di Roma – una vera e propria traversata della città nella luce estiva – non è facile da ricostruire. Occupa un episodio di Caro diario e somiglia quasi a un inseguimento. Ogni tratto percorso ha una sua colonna sonora, si passa da Leonard Cohen a Khaled, e la musica imprime al tragitto un’atmosfera esotica, straniata. Qualche anno fa c’è stato chi ha ridisegnato quasi al millimetro la mappa degli spostamenti di Moretti: il punto di partenza è intorno a via delle Fornaci; dopo uno stacco la Vespa ricompare nel quartiere Parioli – viale Bruno Buozzi, con la voce narrante di Moretti che ragiona sui cinema chiusi o destinati a film pornografici e a horror dozzinali; ancora uno stacco, una divagazione narrativa, e ci ritroviamo nel quartiere Garbatella. È per una di queste vie che Moretti esclama la battuta diventata poi proverbiale: «Sono uno splendido quarantenne». Via Obizzo Guidotti, per l’esattezza.

Chiediamo dove sia, ma nessuno sa indicarcela. Si ha la curiosa sensazione che chi passeggia per le strade della Garbatella non conosca la Garbatella. Ma dov’è allora chi conosce la Garbatella? In un bar di via Fincati domandiamo al ragazzo del bancone; indossa una maglietta con la scritta “Stai sereno” e intrattiene gli avventori discutendo – fra il tono accorato e cinico – di uomo che si è suicidato nella zona. Non sa dove sia via Obizzo Guidotti. È quasi solo per caso che la scoviamo, dopo il terzo giro in tondo di piazza Bartolomeo Romano, sotto un sole che cuoce e altera le prospettive.

Eccola, stretta, quieta come appare la Garbatella a quest’ora del pomeriggio di giugno e sempre, con i panni stesi fuori ad asciugare, le ombre nei cortili silenziosi – dove lo stesso Moretti si ferma fingendosi impegnato in un sopralluogo per un film su un pasticcere trotzkista nell’Italia degli anni Cinquanta. Film che diventerà un’ipotesi di musical, con Silvio Orlando nei panni del pasticcere, in alcune scene di Aprile (1998). La scusa consente a Moretti di indugiare fra le case anonime, di saziare la sua strana passione per le abitazioni altrui, viste da fuori e in questo caso anche da dentro. D’altra parte, ogni casa è anche una storia, una somma di storie, e uno dei poli magnetici da cui sembra attratta la Vespa di Moretti nell’episodio che apre Caro diario è proprio l’esistenza ordinaria, la vita altrui, quella di ogni giorno: spingendosi a Spinaceto e a Casal Palocco, interrogherà alcuni passanti sulle ragioni per cui hanno scelto di vivere lì, finendo col concludere che no, «non è niente male, Spinaceto, pensavo peggio. Non è per niente male».

Tornando alla Garbatella, non è difficile innamorarsi di via delle Sette Chiese, del suo raccoglimento e del pavé che la stacca per eleganza dall’asfalto intorno. Una pasticceria napoletana, mignon 10 euro al chilo; una ragazza con bambino a tracolla e due cani al guinzaglio; l’iscrizione per terra che segnala le Catacombe di Commodilla – cripte risalenti al IV secolo, sotto le scarpe nostre e degli studenti che festeggiano l’ultimo giorno di scuola correndo per parco Serafini, lanciandosi acqua, uova e farina presumibilmente da ore. Così pure su piazza Sauli impazza ancora la guerriglia di fine anno scolastico, e ci si mettono anche le mamme. Ragazzini armati di pistole ad acqua non risparmiano nessuno, non certo le auto parcheggiate dietro cui qualcuno, disarmato e zuppo dalla testa ai piedi, cerca invano di ripararsi. La scuola “Cesare Battisti”, che dà sulla piazza (Moretti ne osserva la facciata dalla Vespa; aveva già mostrato la scuola in alcuni fotogrammi di Bianca), ha una facciata imponente, fuori moda, fra chiesa e sacrario primo Novecento, con rapaci di marmo minacciosi sulle quattro colonne. L’architetto Vincenzo Fasolo, che la progettò, non avrebbe mai immaginato che al restauro avrebbe contribuito la produzione della fiction televisiva I Cesaroni, che dal 2006 ha rilanciato la Garbatella, ambientando qui le vicende di una famiglia romana.

Ma la Garbatella nel suo insieme contraddice queste forme austere, è accogliente, rilassata, il suo cuore batte a sinistra e per la Roma, lo danno a intendere chiaramente i colori sulle saracinesche dei locali, lupe stilizzate che ricordano gloriosi scudetti fuori dai bar, murales calcistici e politici, volti di ragazzi combattenti sulle pareti di centri sociali: in via Passino, si ricorda Piero Bruno, giovane militante ucciso dalle forze dell’ordine il 22 novembre 1975, e si annuncia la proiezione di un documentario sulle azioni antifasciste successive alla Liberazione.

Moretti definisce la Garbatella «il quartiere che mi piace più di tutti». Pasolini ne fece, in Una vita violenta, il fondale di un delitto ma seppe descriverla in poche righe, che «brillava al sole», come in questo momento: «le strade in salita coi giardinetti in fila, le case coi tetti spioventi e i cornicioni a piatti cucinati, i mucchi di palazzoni marone con centinaia di finestrelle ed abbaini, e le grandi piazzette cogli archi e i portici di roccia finta intorno». L’aria che si respira non è quella del Bronx romano, come un tempo appariva, ma di un luogo sospeso tra l’essere popolare, anzi popolaresco, e l’essere di moda. A salvarla dai luoghi comuni della romanità di tendenza c’è questo fracasso di cicale e il verde, fitto qui come in pochi altri quartieri di Roma. Questo nacque su progetto di Marcello Piacentini, con lo spirito di creare una città-giardino; la prima pietra fu posta dal re Vittorio Emanuele III nel 1920. Del nome Garbatella si sa poco: c’è chi lo fa risalire a un’ostessa particolarmente gradevole che gestiva una locanda e offriva le sue grazie insieme al cibo. Vero o no che sia, non troviamo né conferme né smentite. Resta il mistero, insieme a quello di molti toponimi del quartiere. Di Obizzo Guidotti, per esempio, non c’è traccia né su Google né sulla Treccani. E Pantero Pantera? Sembra un nome inventato. Era un gentiluomo vissuto fra Cinque e Seicento, capitano della flotta pontificia. Lo ricorda una piazza su cui sfocia via Passino: è bello che da mezzo secolo abbia qui la sua bottega un orologiaio, uno che gli orologi – da polso, pendole, cucù – sa ancora ripararli. È come sapere che c’è qualcuno che ripara il tempo. Fa bene.

Era l’autunno del 1993, Fellini era morto da qualche giorno. Caro diario, anche a distanza di anni, resta sorprendente. Le strade di Roma d’estate percorse in Vespa non sono molto cambiate: forse solo un po’ meno deserte, in agosto. Di quei primi anni novanta, Caro diario raccoglie dettagli minimi che valgono più di molta storiografia e sociologia. L’ondata dei figli unici; le premesse – nello sbarco a Panarea – di ciò che avremmo chiamato «Cafonal» e che Paolo Sorrentino avrebbe messo a fuoco nella Grande bellezza; lo studioso di Joyce che cita frasi di Enzensberger contro la televisione e però segue ossessivamente le vicende di Beautiful. Ma ciò che più colpì il pubblico e la critica fu la modalità «diaristica» del racconto: la parzialità dichiarata di un Io che vive e trascrive, annota; un Io spesso solo sulla scena come su quel campo da calcio vicino al mare, o nell’episodio del «pellegrinaggio» a Ostia, nel luogo in cui fu assassinato Pasolini.

Caro diario è un film di lunghi silenzi, di sequenze accompagnate esclusivamente dalla musica; è un film che vaga e divaga («vago per la città» dice Moretti all’inizio) e trova la sua forma in questo movimento spezzato, anti-narrativo, di abbozzo compiuto; diremmo – se parlassimo di letteratura – «fra saggio e romanzo». Una prospettiva interessante è forse proprio questa: osservare come la forma di Caro diario abbia fatto scuola anche fuori dal cinema. Quell’«autofiction» su cui tanto si è discusso, Moretti l’aveva già trovata – senza troppo cercarla – vent’anni fa; e così il tono della sua voce narrante – la cadenza: ironica, finto-svagata, curiosa e, in modo imprevedibile e perfino spietato, sincera – sia quella di molti cosiddetti «reportage narrativi» di là da venire. E ancora: il rapporto con il paesaggio, con la città (l’intuizione poetica di un film fatto solo di panoramiche su case qualunque); il contatto fra pubblico e privato (ancora più trasparente in Aprile), il rapporto fra le circostanze della Storia e quelle della vita intima. Quei ritagli di giornale che sarebbero entrati in tanti libri «ibridi» di questi anni, non erano già in Caro diario e in Aprile? Forse non ne avevamo soppesato appieno l’importanza – fragili e però luminosi tasselli di una personale archiviazione della memoria.

Su un piano tematico, l’ultimo capitolo di Caro diario, intitolato «Medici», apre un discorso – sul corpo, sulla malattia – che di lì a poco sarebbe esploso nella narrativa (i «cannibali»; e i tanti diari o romanzi di «personaggi-uomo» pronti a diventare «personaggi-corpo»). Moretti sembra avere risposto indirettamente – e in modo memorabile – a Virginia Woolf che, nel ’26, invocava «romanzi interi» dedicati all’influenza, «poemi epici alla febbre tifoidea; liriche al mal di denti. Ma no; salvo poche eccezioni – De Quincey tentò qualcosa del genere nelle sue Confessioni d’un oppiomane, un paio di volumi sull’infermità devono essere sparsi nelle pagine di Proust – la letteratura fa del suo meglio perché il proprio campo di indagine rimanga la mente; perché il corpo rimanga una lastra di vetro liscio attraverso cui l’anima appaia pura e chiara, e, eccetto che per una o due passioni come il desiderio e la cupidigia, sia nullo, e trascurabile e inesistente. La verità è tutto il contrario».

Moretti ne è persuaso, e fa affiorare questa verità nel labirinto di medici che attraversa. Uno di questi ha il volto del poeta Valerio Magrelli. Figlio di una madre medico, Magrelli si divertì molto («L’idea di fare un medico che sbaglia mi parve splendida») e sarebbe tornato sul tema del corpo, già molto presente nella sua poesia, con le prose di Nel condominio di carne. A legare Moretti e Magrelli fu anche la passione per la pallanuoto (giocarono in tempi diversi nella stessa squadra), per il tennis («partite memorabili») e per la Vespa («ne avevo una più vecchia di quella di Moretti»). A mettere meglio a fuoco l’episodio di Caro diario del pellegrinaggio sulle tracce di Pasolini a Ostia, c’è tra l’altro un testo di Magrelli uscito alla metà degli anni Ottanta, Il viaggietto. Scrive Magrelli:

«Malgrado tutto, questa lingua di terra non cessa di affascinare. In effetti, la zona possiede una varietà davvero sorprendente. Accanto all’ignobile trofeo mortuario, si nascondono ricchezze inattese. Si tratta di una doppia dimensione industriale e turistica: da un lato i capannoni degli enormi cantieri nautici, dall’altro, invece, darsene, prati all’inglese, magnifici yacht che si dondolano pigramente. Produzione e vacanza, lavoro e lusso, fioriscono felici, rigogliosi, a pochi passi dalla desolazione. E in fondo… In fondo lo spettacolo sublime e lacerante dell’Idroscalo.

Nei suoi film, nei suoi romanzi, nei suoi versi, Pasolini ha mostrato in che maniera squallore e povertà possano giungere a produrre poesia. Ecco il segreto di questo villaggio. Le costruzioni abusive diventano un presepe incantato, pervaso da quella stessa violenta bellezza che si ritrova in Messico o in India. E’ un sentimento estetico complesso, contraddittorio, forse anche riprovevole. Fatto sta che la riva sinistra della foce, con le sue case basse, le pergole, le frasche, un paio di ragazzi seduti sul vespino, materassi e barchette parcheggiati per strada, il Ranch Rosci, le statue di due angeli, la sua piazza assolata, forma un quadro struggente, indimenticabile.»

Arriviamo anche noi, in un pomeriggio estivo, all’Idroscalo. Chiediamo informazioni, anche solo per cogliere l’espressione dei passanti quando chiediamo del monumento a Pasolini. Stupore, perplessità o cos’altro? Ci dicono di lasciarci il mare a sinistra. Davanti a una fabbrica di materassi, in via dell’Idroscalo, fatichiamo a individuare l’esatta collocazione del monumento al poeta, che a Magrelli fece l’effetto di un portachiavi, più che di una scultura. Rispetto a trent’anni fa, la situazione del parco è molto migliorata, tutto è curato, i versi di Pasolini accompagnano verso la stele bianca che lo ricorda. Ma il cancello è chiuso, e noi vorremmo entrare. Chiediamo a un meccanico, si mostra fiducioso: «La vedi quella macchina grigia? Ce parcheggi dietro, apri e vai ’ndo te pare!». Senza dover forzare troppo, il cancello si lascia aprire. E quel «vai ’ndo te pare» ha qualcosa di augurale, di speranzoso.

Da Viaggio a Roma con Nanni Moretti, Paolo Di Paolo (con Giorgio Biferali), Lozzi, 2015.

16 settembre 2015