Giuseppe Pontiggia. Tentativi, scacchi, fallimenti

Cominciamo dai peccati espressivi. Sono i più gravi, anzi: gli unici davvero gravi. D’altra parte, scrivere vuol dire «evitare l’espressività più debole e ottenere quella più efficace». Sembra facile: è tutto, ed è una strada in salita. Un maestro vero, un maestro come Giuseppe Pontiggia, non è uno che nasconde gli ostacoli. Li indica. Sembra quasi di vedere il dito che si tende verso un punto, più o meno lontano. La vedi? Quella è la sciatteria. Quella è la (pericolosa) confusione fra parlato e scritto. E quella? Quella è la linea della noia, anzi il muro della noia. Va abbattuto. Come? Il maestro vero segnala l’ostacolo, ma costringe il discepolo a ingegnarsi per superarli. Non gli prepara il libretto delle istruzioni, anche perché non esiste.

L’amore per la trasparenza, per una onesta chiarezza, spingeva Pontiggia a evitare illusioni e camuffamenti. Imparare a scrivere – inutile girarci intorno – vuol dire imparare a leggere. Gli altri e sé stessi. Leggendo meglio – esercitando cioè, alla lettera, l’intelligenza – si può sperare di fare passi più sicuri sulla strada della scrittura. Più precisi. Più efficaci. E di saltare gli ostacoli, quando ci si parano davanti. Lo scintillio fosforico di questo libro deriva – come spiega nelle pagine finali la curatrice, Cristiana De Santis – dalla impressionante capacità didattica di Pontiggia. Un maieuta della sollecitazione, un conversatore capace di attivare percorsi dialettici di fronte ai quali un Socrate del ventunesimo secolo, magari titolare di un corso di scrittura creativa, non avrebbe obiezioni. Questo volume, fatto di moltissime domande, fa diventare le risposte interrogativi ulteriori: tanto più quando Pontiggia risponde con quel suo disarmato, meraviglioso «Non lo so». Un professore che alza le braccia e dice «Non lo so»! La frase più sincera e più aperta. Solo dicendo coraggiosamente «non lo so» si può sperare di imparare ancora qualcosa.

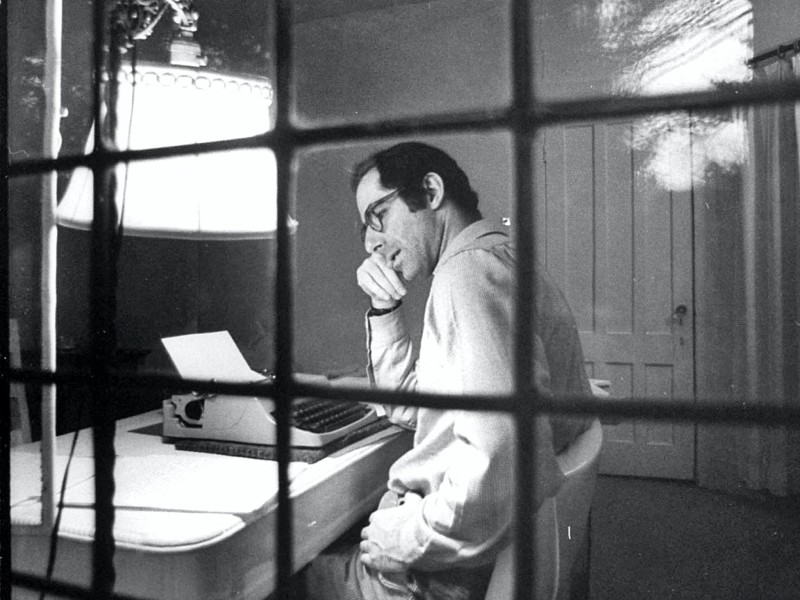

Non è falsa modestia. Pontiggia racconta in queste pagine di essersi interessato ai problemi del linguaggio narrativo molto presto. Fin dalla metà del secolo scorso, quando era redattore del “Verri”, la storica rivista letteraria diretta da Luciano Anceschi. Si era laureato, nel ’59, con una tesi sulla tecnica narrativa dei romanzi di Svevo. È uno scrittore consapevolissimo, «padrone dei propri strumenti, cosciente del proprio mestiere». E tuttavia convinto che applicare un taglio normativo alla scienza inesatta dello scrivere sia poco sensato: «Non insegno regole, ma scelgo esempi, non propongo un modello di prosa o di racconto, ma vorrei concorrere a sviluppare potenzialità originali. E in generale, anziché suscitare illusioni euforiche, mostro le difficoltà effettive per poterle affrontare in modo adeguato».

Consapevolezza: forse è questa la parola chiave. Pontiggia mette sul banco medicinali utili ad accrescerla, ad affinarla. Piccole dosi di Proust e di Karl Kraus, domande di Rilke e risposte di Braque, pillole di Seneca e di Manzoni, aforismi di La Rochefoucauld e intuizioni di Swift o di Virginia Woolf. Sposta avanti e indietro il cursore sulla linea del tempo, Kafka e Dante si incontrano e si danno la mano, convinti entrambi – come Pontiggia – che scrittori non si nasce.

«Non ho mai conosciuto nessuno che sia “nato” scrittore. Ho conosciuto alcuni che lo sono diventati dopo un tirocinio molto duro, fatto di tentativi, scacchi, fallimenti, provvisorie esultanze e ricorrenti depressioni» scrive Pontiggia. E quando allude alla preziosità dei «collaudi» da parte di lettori «severi e impazienti, consci che stiamo sottraendo loro il bene più prezioso, il tempo», si coglie all’istante una speciale vibrazione, un tono. Ironico e caldo insieme, simpatico – aggettivo che gli stava a cuore nella radice profonda, quella che rimanda al soffrire con.

Rileggo le righe di una sua letterina scritta a mano, su un cartoncino stretto e lungo, datata 20 giugno 2003. Sette giorni prima che morisse. Gli avevo, da lettore sconosciuto, confessato quanto mi piacesse la sua idea di simpatia come un «camminare insieme nel viottolo che abbrevia il percorso» incontro a ciò che ci fa più paura, la verità.

«Lo spazio la simpatia se lo prende da sé», rispondeva Pontiggia – e così lo spazio di questo scrittore nato su un ramo del lago di Como il 25 settembre 1934 è invaso da una luce chiara: è uno spazio, appunto, di simpatia. Lo capisci nelle pagine vive di questo volume che raccoglie lezioni di scrittura. Lo capisci leggendo i suoi racconti, i suoi romanzi, che sono lezioni di scrittura nascoste.

«Sua madre, in gioventù attrice dilettante, gli trasmette il gusto di una recitazione “sincera”. Suo padre, funzionario di banca, gli trasmette il gene della bibliomania, brama di conoscere l’universo attraverso i libri». Così Pontiggia stesso si raccontava in terza persona, mettendo l’accento sulla passione che l’avrebbe spinto ad accumulare negli anni oltre quarantamila volumi, custoditi in scaffali appesi perfino ai soffitti. Una ragazza entrata in casa sua per un’indagine sulle abitudini di lettura restò sbalordita: «Sa che non ne ho mai visti tanti? Di solito le case dove vado non ne hanno. Questa mi fa paura!».

Nel suo primo romanzo, uscito nel ’59, La morte in banca, Pontiggia narrava le vicende di un giovane bancario con la passione per la letteratura. Era lui. Era lui quel ragazzo impelagato tra i numeri che sognava i libri. Guardava la pioggia e pensava a una fuga, «desiderava di evadere, di tornare a muoversi, di distrarsi». Questo desiderio dovrà aspettare trent’anni e un altro romanzo per compiersi: nelle pagine di La grande sera (1989), il protagonista è un parente stretto di Mattia Pascal e di Wakefield: fa perdere le proprie tracce. «Oggi non è andato nel suo studio e non ha avvisato nessuno».

Una delle domande ricorrenti del Pontiggia narratore sembra questa: se si possa abbandonare la propria vita da vivi; se nella grande partita a scacchi dell’esistenza (amava molto quel gioco), sia possibile fare una mossa spiazzante che modifichi il corso delle cose. E questa mossa, che spesso è casuale e involontaria, la studia in uno dei suoi libri più belli, Vite di uomini non illustri (1993), esistenze di individui anonimi mirabilmente condensate in una decina di pagine. Che cos’è davvero decisivo nella nostra esistenza? Di solito, non i giorni a cui attribuiamo valore. Sono gli altri, quelli da niente, che alla luce del dopo acquistano spessore. «Il 16 novembre 1996 il cardiologo Federico Traglia, di Arezzo, gli sconsiglia di continuare la pratica della attività sportiva»; «L’8 luglio 1940 sale con lui nel crepuscolo, per una breve passeggiata, fino alla piscina vuota».

Pontiggia, con il passo di quelli che chiamiamo classici, riduce all’osso queste vite, alla loro nuda trama, alla linea tortuosa di un destino. Ma dietro il tono da enciclopedista ironico c’è molto strazio e molto mistero.

«Possiamo immaginare tante vite, ma non rinunciare alla nostra»: lo dice nell’ultimo, bellissimo romanzo, Nati due volte (2000). La lingua è pura e veloce, senza una sbavatura, senza un cedimento al pietistico. È il risultato forse più alto di questo illuminista lombardo del secondo Novecento, l’approdo della sua saggezza benevola, mai distante. «La normalità – sottoposta ad analisi aggressive non meno che la diversità – rivela incrinature, crepe, deficienze, ritardi funzionali, anomalie». Qui Pontiggia salda alla narrativa la sua vocazione di saggista, di osservatore del costume e di brillante aforista.

Superata a modo suo la stagione dell’avanguardia degli anni Sessanta, si era ritrovato, solitario e sorridente, sulla strada poco affollata di chi cerca la chiarezza e provoca l’intelligenza. Lui – il meno cattedratico e il più simpatico di tutti – l’ha fatto come se giocasse ancora una volta a scacchi: con la stupidità («ci assedia da tante parti, compresa la nostra»), con l’ignoranza, con le malattie del linguaggio, con le tentazioni del conformismo e del luogo comune. Perché scrivere (e parlare) bene non è solo una questione per letterati.

Ma ora basta con gli elogi: «Gli scrittori morti – scriveva Pontiggia – sono ricercati, blanditi, adulati». Poi però aggiungeva: «Difficile appurare se essi ne siano lieti».

Prefazione al volume Per scrivere bene imparate a nuotare, Mondadori 2020