Un uomo cammina lungo le rive di un grande lago tedesco. È partito all’improvviso, dopo avere provocato una serie di “incidenti emotivi”, come lui stesso li definisce. È ripiombato nella vita di persone che non vedeva da tempo. Ha risposto a email rimaste lì per quindici anni, facendo domande fuori luogo. Ha provato a riannodare fili spezzati.

Mauro Barbi, storico di professione, cerca di aggiustare i ricordi degli altri – le persone che ama e ha amato – proponendo la sua versione dei fatti. Cerca di costruire una “memoria condivisa” che lo riguarda. Ma che impresa è? Forse c’entra una Piccola era glaciale privata, un processo di raffreddamento che ha spopolato la sua esistenza. Dove sono Fiore, Arno, il vecchio Cardolini, Meri, la Ragazza belga di Madrid? Dov’è Anna? Dove sono tutti?

Forse il lago a cui ha dedicato anni di studio può dargli le risposte che cerca. Vede, anzi immagina, l’immensa lastra di ghiaccio che lo copriva da sponda a sponda quattro secoli e mezzo prima. Il sole pallido su una catasta di uccelli morti. Un lunghissimo inverno che travolse l’Europa con i suoi venti polari, le grandinate furiose, le inondazioni. Una remota stagione estrema che faceva battere i denti, perdere la speranza, impazzire. Come se ne uscì? Come se ne esce?

Le immagini del passato ci ingannano sempre. Barbi prova a rientrare nel presente, con tutta l’ansia e la fatica che richiedono i gesti semplici. Uno in particolare potrebbe cambiare tutto.

In questo suo Romanzo senza umani, dove gli umani sono a fuoco più che mai, Paolo Di Paolo interroga i disastri climatici delle nostre singole vite. Gli anni senza estate, i desideri furiosi come acquazzoni tropicali, le secche della speranza, il gelo che intorpidisce e nasconde. E poi il disgelo, che finalmente riporta alla luce.Che cosa ricordano, gli altri, di noi?

“Paolo Di Paolo affronta un tema poco esplorato: la memoria è turbamento. C’è chi ricorda troppo, chi ricorda meno, chi non percepisce lo scorrere del tempo. Siamo tutti congelati fra versioni sconnesse del passato. Non è facile leggere la vita mentre accade. Un romanzo magnifico e audace.”

André Aciman

Trovati un lavoro e poi fai lo scrittore

«C’entrano i geni? il famoso DNA?

C’entra qualche antenato sconosciuto?

un vecchio bibliofilo il cui nome

è nascosto in una enciclopedia polverosa

che non leggerò mai

Ma no, forse è solo frutto di un caso

O di una speciale intelligenza del mondo –

che sarebbe molto noioso se tutti amassimo le stesse cose

D’altra parte, la gente seriamente appassionata è divertente da osservare

ma anche un po’ inquietante

Non c’è mai una ragione precisa,

una ragione seria

a cui ricondurre l’essere diventati,

nella vita, questo o quello

una studiosa di fisica che si occupa

di buchi neri

come affacciandosi da oblò invisibili

nello spazio

un pilota costretto a dimenticare le paure

di molti passeggeri

in volo sull’Oceano

il macellaio migliore del quartiere

l’insegnante rimpianta dagli studenti

che ha dovuto lasciare

il grafico che impagina questo libro

perché così? perché siamo questo e non altro?

A vedermi da fuori, io stesso ho qualche dubbio sul tempo che ho speso a leggere storie

ad accumulare libri

a comprarli

a farmeli prestare

a prestarli

senza riaverli indietro

(ma questo non è importante, perché trovavo – per dire – perfino eccitante di sapere un libro mio a casa di una ragazza che mi piaceva)

E a sfogliarli

a sottolinearli

a perderli

e ricomprarli

Il tempo – non quantificabile – che ho speso anche solo ad accarezzare copertine

come si accarezzano gli animali domestici»

Il giorno in cui la letteratura morì

Uno

«Scusi», dice come sul punto di alzarsi, «non sono d’accordo, non so nemmeno se sono previste domande, e la mia a dire il vero non è una domanda, è un’osservazione».

[quando è successo che le domande si sono trasformate in osservazioni?]

Nessuno gli dice di rinunciare ed è ovvio che lui non rinuncia. Rivolto al conferenziere di turno, dice che non è persuaso fino in fondo dalla tesi appena esposta. E cioè che lo Scrittore di cui si sta parlando abbia vissuto una sua stagione di sfiducia nelle parole, nel senso stesso delle parole, del fare letteratura.

«Sa perché glielo dico?». «No» scuote la testa il conferenziere, «no». «Glielo dico perché penso che uno Scrittore, se tale è, vive di una inesausta fiducia nel suo gesto, nella sua – vorrei chiamarla così, anche se so che è una parola quasi desueta – vocazione». Espone il suo teorema con la sicurezza esibita di chi esclude di poter essere smentito. E infatti nessuno lo smentisce: il conferenziere non ha voglia, è stanco, è sempre così (cerca la parola) svuotato alla fine di una conferenza, di un discorso pubblico, finisce per deprimersi, trascinandosi dopo cena in una camera d’albergo che è accogliente quanto ostile; no, ostile no, se è quattro stelle non lo è

[non sempre ai conferenzieri sono garantite le quattro stelle]

semmai indifferente. Indifferente come diventa lui a sé stesso quando si sciacqua il viso, sente gorgogliare la pipì, accende senza ottimismo la televisione, e si salva da una insostenibile apatia addormentandosi davanti a una trasmissione televisiva qualunque, o masturbandosi.

Che cosa resta del fiato che abbiamo speso per mettere in sequenza sillabe sostantivi verbi congiunzioni preposizioni a voce alta? Respiro e stille di saliva sono già disperse, svanite col pulviscolo della sala conferenze ormai chiusa, ormai al buio.

Non vale la pena farsi la domanda, nemmeno quando il conferenziere dovesse mettere in discussione la sequenza di gesti, di atti, che ha preceduto il torpore in cui finalmente molla gli argini della coscienza e sprofonda.

L’arrivo in stazione, il treno, il tempo in treno, una ragazza cerca di superare i suoi complessi parlando brusca, smargiassa a un suo coetaneo, poi per blandirlo gli chiede se vuole una galletta yogurt-e-fragola, lui fa no con la testa, la voce registrata nomina la prossima fermata. È un pomeriggio freddo e umido, sbarcando pensa che per scaldarsi ci vuole un caffè, appena un po’ lungo, e sa che se ne pentirà sentendo bruciare lo stomaco dopo neanche mezzora, nel tragitto in macchina accanto a un guidatore ragazzo che gli dice di collaborare con l’Organizzazione, e ogni tanto smessaggia tenendo una mano sola sul volante, eccetera

[non è facile chiedere a uno sconosciuto di guidare con più attenzione, con prudenza]

Comunque resta l’amaro in bocca, questo è il fatto, tanto più se la cena non è stata convincente, e come un campanello fastidioso la mattina dopo continua a suonare nella testa l’obiezione, la non-domanda, l’osservazione del signore che ha detto scusi come fosse sul punto di alzarsi.

da Il giorno in cui la letteratura morì, Tetra

Quello che possiamo imparare in Africa

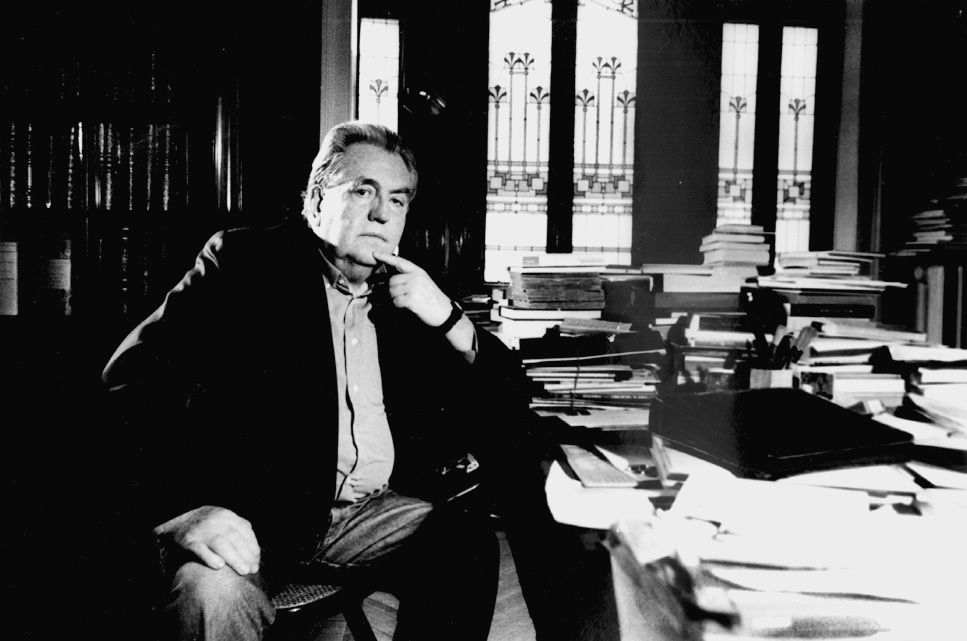

Giuseppe Pontiggia. Tentativi, scacchi, fallimenti

Cominciamo dai peccati espressivi. Sono i più gravi, anzi: gli unici davvero gravi. D’altra parte, scrivere vuol dire «evitare l’espressività più debole e ottenere quella più efficace». Sembra facile: è tutto, ed è una strada in salita. Un maestro vero, un maestro come Giuseppe Pontiggia, non è uno che nasconde gli ostacoli. Li indica. Sembra quasi di vedere il dito che si tende verso un punto, più o meno lontano. La vedi? Quella è la sciatteria. Quella è la (pericolosa) confusione fra parlato e scritto. E quella? Quella è la linea della noia, anzi il muro della noia. Va abbattuto. Come? Il maestro vero segnala l’ostacolo, ma costringe il discepolo a ingegnarsi per superarli. Non gli prepara il libretto delle istruzioni, anche perché non esiste.

L’amore per la trasparenza, per una onesta chiarezza, spingeva Pontiggia a evitare illusioni e camuffamenti. Imparare a scrivere – inutile girarci intorno – vuol dire imparare a leggere. Gli altri e sé stessi. Leggendo meglio – esercitando cioè, alla lettera, l’intelligenza – si può sperare di fare passi più sicuri sulla strada della scrittura. Più precisi. Più efficaci. E di saltare gli ostacoli, quando ci si parano davanti. Lo scintillio fosforico di questo libro deriva – come spiega nelle pagine finali la curatrice, Cristiana De Santis – dalla impressionante capacità didattica di Pontiggia. Un maieuta della sollecitazione, un conversatore capace di attivare percorsi dialettici di fronte ai quali un Socrate del ventunesimo secolo, magari titolare di un corso di scrittura creativa, non avrebbe obiezioni. Questo volume, fatto di moltissime domande, fa diventare le risposte interrogativi ulteriori: tanto più quando Pontiggia risponde con quel suo disarmato, meraviglioso «Non lo so». Un professore che alza le braccia e dice «Non lo so»! La frase più sincera e più aperta. Solo dicendo coraggiosamente «non lo so» si può sperare di imparare ancora qualcosa.

Non è falsa modestia. Pontiggia racconta in queste pagine di essersi interessato ai problemi del linguaggio narrativo molto presto. Fin dalla metà del secolo scorso, quando era redattore del “Verri”, la storica rivista letteraria diretta da Luciano Anceschi. Si era laureato, nel ’59, con una tesi sulla tecnica narrativa dei romanzi di Svevo. È uno scrittore consapevolissimo, «padrone dei propri strumenti, cosciente del proprio mestiere». E tuttavia convinto che applicare un taglio normativo alla scienza inesatta dello scrivere sia poco sensato: «Non insegno regole, ma scelgo esempi, non propongo un modello di prosa o di racconto, ma vorrei concorrere a sviluppare potenzialità originali. E in generale, anziché suscitare illusioni euforiche, mostro le difficoltà effettive per poterle affrontare in modo adeguato».

Consapevolezza: forse è questa la parola chiave. Pontiggia mette sul banco medicinali utili ad accrescerla, ad affinarla. Piccole dosi di Proust e di Karl Kraus, domande di Rilke e risposte di Braque, pillole di Seneca e di Manzoni, aforismi di La Rochefoucauld e intuizioni di Swift o di Virginia Woolf. Sposta avanti e indietro il cursore sulla linea del tempo, Kafka e Dante si incontrano e si danno la mano, convinti entrambi – come Pontiggia – che scrittori non si nasce.

«Non ho mai conosciuto nessuno che sia “nato” scrittore. Ho conosciuto alcuni che lo sono diventati dopo un tirocinio molto duro, fatto di tentativi, scacchi, fallimenti, provvisorie esultanze e ricorrenti depressioni» scrive Pontiggia. E quando allude alla preziosità dei «collaudi» da parte di lettori «severi e impazienti, consci che stiamo sottraendo loro il bene più prezioso, il tempo», si coglie all’istante una speciale vibrazione, un tono. Ironico e caldo insieme, simpatico – aggettivo che gli stava a cuore nella radice profonda, quella che rimanda al soffrire con.

Rileggo le righe di una sua letterina scritta a mano, su un cartoncino stretto e lungo, datata 20 giugno 2003. Sette giorni prima che morisse. Gli avevo, da lettore sconosciuto, confessato quanto mi piacesse la sua idea di simpatia come un «camminare insieme nel viottolo che abbrevia il percorso» incontro a ciò che ci fa più paura, la verità.

«Lo spazio la simpatia se lo prende da sé», rispondeva Pontiggia – e così lo spazio di questo scrittore nato su un ramo del lago di Como il 25 settembre 1934 è invaso da una luce chiara: è uno spazio, appunto, di simpatia. Lo capisci nelle pagine vive di questo volume che raccoglie lezioni di scrittura. Lo capisci leggendo i suoi racconti, i suoi romanzi, che sono lezioni di scrittura nascoste.

«Sua madre, in gioventù attrice dilettante, gli trasmette il gusto di una recitazione “sincera”. Suo padre, funzionario di banca, gli trasmette il gene della bibliomania, brama di conoscere l’universo attraverso i libri». Così Pontiggia stesso si raccontava in terza persona, mettendo l’accento sulla passione che l’avrebbe spinto ad accumulare negli anni oltre quarantamila volumi, custoditi in scaffali appesi perfino ai soffitti. Una ragazza entrata in casa sua per un’indagine sulle abitudini di lettura restò sbalordita: «Sa che non ne ho mai visti tanti? Di solito le case dove vado non ne hanno. Questa mi fa paura!».

Nel suo primo romanzo, uscito nel ’59, La morte in banca, Pontiggia narrava le vicende di un giovane bancario con la passione per la letteratura. Era lui. Era lui quel ragazzo impelagato tra i numeri che sognava i libri. Guardava la pioggia e pensava a una fuga, «desiderava di evadere, di tornare a muoversi, di distrarsi». Questo desiderio dovrà aspettare trent’anni e un altro romanzo per compiersi: nelle pagine di La grande sera (1989), il protagonista è un parente stretto di Mattia Pascal e di Wakefield: fa perdere le proprie tracce. «Oggi non è andato nel suo studio e non ha avvisato nessuno».

Una delle domande ricorrenti del Pontiggia narratore sembra questa: se si possa abbandonare la propria vita da vivi; se nella grande partita a scacchi dell’esistenza (amava molto quel gioco), sia possibile fare una mossa spiazzante che modifichi il corso delle cose. E questa mossa, che spesso è casuale e involontaria, la studia in uno dei suoi libri più belli, Vite di uomini non illustri (1993), esistenze di individui anonimi mirabilmente condensate in una decina di pagine. Che cos’è davvero decisivo nella nostra esistenza? Di solito, non i giorni a cui attribuiamo valore. Sono gli altri, quelli da niente, che alla luce del dopo acquistano spessore. «Il 16 novembre 1996 il cardiologo Federico Traglia, di Arezzo, gli sconsiglia di continuare la pratica della attività sportiva»; «L’8 luglio 1940 sale con lui nel crepuscolo, per una breve passeggiata, fino alla piscina vuota».

Pontiggia, con il passo di quelli che chiamiamo classici, riduce all’osso queste vite, alla loro nuda trama, alla linea tortuosa di un destino. Ma dietro il tono da enciclopedista ironico c’è molto strazio e molto mistero.

«Possiamo immaginare tante vite, ma non rinunciare alla nostra»: lo dice nell’ultimo, bellissimo romanzo, Nati due volte (2000). La lingua è pura e veloce, senza una sbavatura, senza un cedimento al pietistico. È il risultato forse più alto di questo illuminista lombardo del secondo Novecento, l’approdo della sua saggezza benevola, mai distante. «La normalità – sottoposta ad analisi aggressive non meno che la diversità – rivela incrinature, crepe, deficienze, ritardi funzionali, anomalie». Qui Pontiggia salda alla narrativa la sua vocazione di saggista, di osservatore del costume e di brillante aforista.

Superata a modo suo la stagione dell’avanguardia degli anni Sessanta, si era ritrovato, solitario e sorridente, sulla strada poco affollata di chi cerca la chiarezza e provoca l’intelligenza. Lui – il meno cattedratico e il più simpatico di tutti – l’ha fatto come se giocasse ancora una volta a scacchi: con la stupidità («ci assedia da tante parti, compresa la nostra»), con l’ignoranza, con le malattie del linguaggio, con le tentazioni del conformismo e del luogo comune. Perché scrivere (e parlare) bene non è solo una questione per letterati.

Ma ora basta con gli elogi: «Gli scrittori morti – scriveva Pontiggia – sono ricercati, blanditi, adulati». Poi però aggiungeva: «Difficile appurare se essi ne siano lieti».

Prefazione al volume Per scrivere bene imparate a nuotare, Mondadori 2020

Tanta vita, uno spazio su Vanity Fair

Una nuova avventura, una rubrica settimanale che firmerò su Vanity Fair. L’ho chiamata “Tanta vita”. Racconterò piccole storie lontane (o magari vicinissime), storie che ci sfuggono e invece dicono di noi, di una temperatura emotiva che è anche nostra. Storie di esseri umani, gente di questo pianeta.

Concordia, Argentina

Se sei la voce storica del carnevale, un po’ di malinconia è il minimo. Lisandro A. non nasconde di essere disorientato: per la prima volta in vent’anni non condurrà – «con il suo timbro inconfondibile» – l’evento più importante dell’estate a Concordia, nella provincia di Entre Ríos, Argentina. Dice che non ricorda più cosa significa vivere un’estate senza carnevale: forse, nella sua vita, non c’è mai stata.

14 Febbraio 2021

Vai qui per continuare a leggere

Derry, Irlanda del Nord

L’azienda ha sede a Londra, è specializzata in palloncini di alluminio a forma di lettere dell’alfabeto e spedisce in tutto il mondo. «Hai qualcosa da dire ma non sai bene come? Spiegalo con i palloncini!» è il loro slogan. Shannon H., una ragazza di venticinque anni che vive a Derry, Irlanda del Nord, ha fatto il suo ordine, ma le è arrivato un messaggio con scritto: «Riscontrato un problema imprevisto nel completamento».

Lynette M. dice che quando ti trovi in serie difficoltà economiche, come è accaduto a lei, e sei una donna, e qualcuno ti tende la mano per aiutarti, di solito ti chiede se hai bisogno di cibo. Difficilmente ti chiederà se ti servono degli assorbenti. È un argomento di cui non si parla. Una volta ha saputo di una ragazza che, non avendo denaro per comprarli, usava i calzini. Insieme a sua figlia Nya, Lynette ha messo in piedi a Philadelphia un piccolo centro di raccolta di prodotti sanitari e igienici per le donne.

1° Marzo 2021

Vai qui per continuare a leggere

Wuhan

Per le strade, come sempre, lanterne rosse, vetrine decorate, banchi che vendono spiedini di caramelle. Il Capodanno cinese a Wuhan è stato un esercizio di dimenticanza collettiva. Nessuno ha più voglia di parlare del virus: appena si affaccia nei discorsi, si cambia argomento. «È come se avessimo preso un anestetico», dice una donna, Mary Xu, a una cronista del Los Angeles Times. Fa la terapeuta; e spiega che dietro i silenzi, i modi evasivi, c’è ancora il dolore.

5 Marzo 2021

Vai qui per continuare a leggere

Georgetown, Ontario, Canada

Fanno anche quello che tutti vorremmo saper fare, ma che ci riesce solo in sogno: volano». Bisogna fidarsi di un grande cultore delle creature del cielo come Jonathan Franzen, romanziere e birdwatcher. Gli uccelli – dice – si trovano in ogni angolo di mondo, anche nei luoghi più inospitali; le circa diecimila specie si sono evolute «in una spettacolare varietà di forme». Alti due metri o piccoli come un’ape, «sono i rappresentanti più visibili e diffusi della vita sulla Terra prima che arrivassero le persone».

16 Marzo 2021

Vai qui per continuare a leggere

Madrid

Ha appena pubblicato, in Spagna, il suo nuovo romanzo. Al collega che lo interroga dice che parlare di sé lo annoia e che, avendo rilasciato centinaia di interviste, forse questa sarà l’ultima. Dice che ha scritto questo romanzo nei mesi del confinamento più duro, e che scriverlo è stato una sorta di rifugio. Poi dice che la vita è fatta in gran parte da ciò che ci è nascosto e che noi stessi nascondiamo.

«Sui giornali leggiamo espressioni come “scioglimento dei ghiacciai”, “temperature record”, “acidificazione degli oceani”, “aumento delle emissioni” e crediamo di capirle», scrive Andri Snær Magnason, islandese, in un bellissimo libro intitolato Il tempo e l’acqua (Iperborea). Se le capissimo davvero, dovremmo compiere subito scelte radicali. Natalie e Melanie, studentesse all’ottavo anno della Salt Lake Performing Arts, ne sono convinte.

29 Marzo 2021

Vai qui per continuare a leggere

Passeggiando per Milano, Marina M. trova due album di fotografie accanto a un bidone della carta. Li raccoglie, li sfoglia. Dentro, c’è «una storia di antica felicità: una bella sposa con un delizioso abito bianco», il papà commosso all’altare, lo sposo trepidante, un’amica che ride. Marina porta l’album a casa con sé, pubblica una delle foto su Facebook. Si fa viva con lei la moglie del testimone dello sposo.

4 Aprile 2021

“Dove eravate tutti” – processo al personaggio

Il Sole 24 Ore – Domenica, 23 ottobre 2011

Una volta, a scuola (ma forse accade ancora), veniva chiesto di prendere posizione. Leggevi un brano di romanzo sull’antologia e ti trovavi nei panni di giudice. Tu cosa avresti fatto al posto del personaggio? Ti sembra giusto che don Abbondio non abbia avuto il coraggio di ribellarsi ai bravi? E giù critiche a palate: macché, io avrei fatto questo e questo; li avrei denunciati, oppure avrei detto subito a Renzo e Lucia come stavano le cose. Si può essere più vigliacchi? Così, da una parte – quella dei buoni – c’eravamo noi; dall’altra c’erano i personaggi cattivi, condannati senz’appello al tribunale spiccio delle nostre coscienze. Almeno sulla carta dei quadernoni, eravamo coraggiosi, fedeli alle amicizie, incapaci di tradire. Eravamo puri e con la schiena dritta. Perfino all’ultimo anno di scuola superiore, fiorivano all’impazzata tesine che erano vibranti j’accuse contro l’inettitudine di Zeno Cosini, Emilio Brentani e compagnia.

Poi, siamo cresciuti. La vita ha guadagnato qualche sfumatura in più e così pure la capacità di leggere, per chi ha continuato a farlo. Importava davvero ancora giudicare i personaggi? Smarcarsi dai loro difetti, dalle loro viltà, dalle sciocchezze e dai peccati che commettevano? Tutti hanno qualcosa da farsi perdonare, e nel gruppo finalmente eravamo inclusi anche noi. Leggere poteva essere più avventuroso proprio perché compromettente: significava scendere negli abissi altrui per illuminare i propri, mandare in crisi le certezze sul nostro conto, sulla nostra stessa innocenza. Uscire da un romanzo non già rassicurati nella nostra splendente dirittura morale, ma al contrario: allarmati e indifesi.

Al tempo dei blog, di Anobii e dei social network, ogni cultore di libri ha il proprio quadernone a righe. Il cultore di cinema pure, ma appare più scafato, avvezzo a prendere non le distanze dal male rappresentato, ma a valutare il fascino e la riuscita di quella rappresentazione. Per i romanzi contemporanei, invece, è tutto un prendere di petto i personaggi. Il tanto atteso «ritorno all’etica» sta dando i suoi primi frutti nelle valutazioni letterarie? Che pasticcio. È un coro: ma perché quel personaggio di Giordano si comporta da sfigato e non si scuote? Perché proprio nessuno, in Acciaio di Silvia Avallone, ha una «parvenza di vita felice»? perché tanto degrado? Perché il ragazzino dell’ultimo libro di Ammaniti si lamenta se in realtà è solo un «viziato figlio di papà»? Perché i protagonisti dell’ultima Mazzantini hanno rapporti «così malati, morbosi, cattivi»? Non sto inventando.

È toccato anche a me. La presenza su Facebook e l’insana abitudine di spulciare i blog mi hanno messo a contatto con una furia del tutto imprevista. Dove eravate tutti ha un protagonista, Italo Tramontana, quasi trentenne – e già il dato anagrafico sembra non deporre a suo favore. Lungo tutto l’arco del romanzo non commette omicidi. Però si accorge, quasi per un’epifania, che l’intera sua vita cosciente – dal 1993 a oggi – ha coinciso con la presenza sulla scena politica di Silvio Berlusconi: esame di quinta elementare, maggiore età, scuola guida, laurea cosiddetta triennale. «Questa non è una cosa bella, né brutta. È una cosa vera». Prova a concludere una tesi impossibile sugli anni zero e nel frattempo fa i conti con suo padre, professore in pensione accusato di avere investito volontariamente con l’auto un ex alunno. La madre si assenta dal paesaggio delle certezze domestiche facendo un viaggio improvviso, e il giovane si trova tardivamente alle prese con i calzini da lavare. Mal gliene incoglie, sul piano pratico (in effetti ha qualche difficoltà con la lavatrice) e al tribunale dei recensori online. «Ventenne piagnone e ripiegato su sé stesso». «Che pena quando la mamma giustamente si rompe i c. di una famiglia così e se ne va per una meritata vacanza. Scoperta epocale: una casa non va avanti da sola! Bisogna fare la spesa, lavare i calzini, stirare e cucinare. Ma va’ là! Così il nostro eroe si trova da solo davanti al supermercato, al ferro da stiro e al soffritto. Ma non gli viene in mente di rimboccarsi le maniche e darsi una mossa. Meglio sognare davanti alla foto della Ragazza Amata e Mai Avuta». Lì per lì ho pensato a un malumore isolato. Macché: «E io dovrei sentirmi rappresentata da uno come Italo? Mi fa solo rabbia. È solo un “inetto” incapace di sciogliersi dai legacci di questa Italia in decadenza». Vai a spiegare che un personaggio è un personaggio, non è lì per rappresentare nessuno se non sé stesso. Come, tra l’altro, accade per le persone. Italo, Italo, pancia in dentro e petto in fuori! Perché non sei in piazza? Perché non prepari la rivoluzione? «Questo personaggio è un eterno adolescente, è uno che vota Berlusconi vivendo, la sua vita è troppo comoda, la sua vita è fatta di niente». Non basta: Italo è un moralista ipocrita, è un «democristiano». Ma è nato nell’83! Non basta: è assolutamente imbranato con le ragazze, non è in grado di scrivere una tesi, è in sostanza patetico e inerte. Stavo per riprendere fiato quando un’ulteriore scarica di domande mi è arrivata sul naso: «Che senso ha lamentarsi che il padre ha lasciato il libro sulla storia del socialismo nei ripiani più alti della libreria, lontano dalle mani del figlio? Ma monta sopra una sedia e prendilo, oppure vai in libreria e compralo! Quando mai è il padre che insegna al figlio a fare la rivoluzione?». Non importa che in effetti, a fine romanzo, Italo abbia cominciato a leggere quella storia del socialismo e che rimproveri sé stesso di non averlo fatto prima. L’accigliato lettore non se ne è accorto. Non importa nemmeno che da qualche parte il personaggio ammetta che la sua visione storico-politica somiglia a un cartone animato o a un fumetto, o che a un certo punto il suo processo contro il padre gli torni indietro come un boomerang. E se a lui si addebitano troppe indulgenze e mancanze, il rimprovero può allargarsi a dismisura e travolgere la sorella adolescente Anita che si innamora del «teppistello» e «carogna» investito dal padre, e via così.

Qualcuno dirà che è positiva questa visceralità nella lettura di un romanzo. Può darsi. Tuttavia, prendere per il bavero i personaggi dimostra anche un eccesso, non molto lucido, di nervosismo. Avevo scelto di porre a epigrafe di Dove eravate tutti una frase di De Sanctis – «I popoli, come gl’individui, al pendio della decadenza diventano nervosi, vaporosi, sentimentali» – ritenendo che nei tre aggettivi ci fosse il senso del libro (del modo, perfino, d’essere scritto) e la verità sui suoi protagonisti. Tanto mi bastava, senza condanne né assoluzioni. Chiedere a Italo di stare sulle barricate sarebbe come chiedere al Brentani di Senilità di cambiare abbigliamento e pettinatura. I personaggi sono come sono: migliori o peggiori di noi. Talvolta ci somigliano. Pretendere da loro ciò che non pretenderemmo da nessuno – rinunciare a ciò che sono; amare, soffrire di meno o di più; essere più intelligenti o più energici; contribuire, che so, alla primavera araba – è forse piuttosto sciocco. Vanno lasciati nei romanzi, e giudicati al tribunale della letteratura, non a quello della coscienza. Ecco dov’è che vince don Abbondio. Tra l’altro, lo confesso, io ho sempre tifato per lui.

Paolo Di Paolo

PdP

Qui racconto qualche tappa della mia “formazione“.

I miei libri

Romanzo senza umani, Feltrinelli 2023.

Trovati un lavoro e poi fai lo scrittore, Rizzoli 2023.

Il giorno in cui la letteratura morì, Tetra 2023.

I desideri fanno rumore, Giunti 2021.

Montanelli. Vita inquieta di un anti-monumento, Mondadori 2021.

I classici compagni di scuola, Feltrinelli 2021.

Quello che possiamo imparare in Africa – con Dante Carraro, Laterza 2021.

Svegliarsi negli anni Venti, Mondadori 2020, seconda edizione Mondadori 2023.

Sold out, Laterza 2019.

Lontano dagli occhi, Feltrinelli 2019. Traduzioni: Francese.

Esperimento Marsiglia, EDT 2019.

La classe operaia va in paradiso, drammaturgia per spettacolo teatrale, 2018

Papà Gugol, Bompiani 2017 – audiolibro.

Vite che sono la tua. Il bello dei romanzi in 27 storie, Laterza 2017.

Una storia quasi solo d’amore, Feltrinelli 2016 – audiolibro. Traduzioni: Francese, Tedesco.

Tempo senza scelte, Einaudi, 2016.

Istruzioni per non morire in pace, Edizioni di Storia e Letteratura 2015.

La Divina Commedia, La Nuova Frontiera Junior 2015.

Giacomo il signor bambino, Rrose Sélavy Editore 2015.

Viaggio a Roma con Nanni Moretti, Bompiani, 2016 (1° ediz. Lozzi Publishing 2015). Traduzioni: Francese.

Raccontami la notte in cui sono nato, Feltrinelli 2014 (1° ediz. Giulio Perrone Editore 2008) – audiolibro. Traduzioni: Olandese.

Perché non sono ancora. La resurrezione, Effatà Editrice 2014.

La mucca volante, Bompiani 2014 – audiolibro. Traduzione: Cinese.

Tutte le speranze. Montanelli raccontato da chi non c’era, Rizzoli 2014.

Ci ha raccontati come nessuno. Fellini visto dagli scrittori, Empirìa 2013.

Piccola storia del corpo, con Alma Gattinoni e Giorgio Marchini, Giulio Perrone Editore 2013 (1° ediz. Edilet 2008).

Mandami tanta vita, Feltrinelli 2013 – audiolibro. Traduzioni: Francese, Albanese, Greco.

La fine di qualcosa. Scrittori italiani tra Novecento e Duemila, Giulio Perrone Editore 2012.

La miracolosa stranezza di essere vivi, Feltrinelli 2012 (eBook). Traduzioni: Inglese.

Dove eravate tutti, Feltrinelli 2011 – audiolibro. Traduzioni: Francese, Greco.

I libri sono figli ribelli. Tappe e segreti dell’avventura editoriale, Giulio Perrone Editore 2011.

Scusi, lei si sente italiano?, con Filippo Maria Battaglia, Laterza 2010.

Dove siamo stati felici. La passione dei libri, Filema Edizioni 2009.

Questa lontananza così vicina, Giulio Perrone Editore 2009.

Raffaele La Capria. Risalire il vento, Liaison Editore 2008.

Queste voci queste stanze, con Elio Pecora, Empirìa 2008.

Ogni viaggio è un romanzo. Libri, partenze, arrivi, Editori Laterza 2007.

Come un’isola. Viaggio con Lalla Romano (1906-2006), Giulio Perrone Editore 2006.

Ho sognato una stazione. Gli affetti, i valori, le passioni, con Dacia Maraini, Editori Laterza 2005.

Un piccolo grande Novecento, con Antonio Debenedetti, Manni 2005.

Nuovi cieli, nuove carte, Edizioni Empirìa 2004.

Che ore sono da voi?

Ho curato per Giangiacomo Feltrinelli Editore una scelta dei grandi racconti di Antonio Tabucchi. L’abbiamo chiamata “Che ore sono da voi?” – come una domanda che lui, dal suo altrove, pone a noi.

Ci sono due inediti e alcuni dei più bei testi scritti fra il 1981 e il 2011. Trent’anni di storie, un timbro inconfondibile. Per i molti che conoscono solo “Pereira” sarà una scoperta. E per chi non li legge da anni, una riscoperta.

È stato uno dei pochi autori italiani capaci di varcare frontiere internazionali, di farsi amare nel mondo, di farsi riconoscere nel mondo, non somigliando a nessuno. Aprite e leggete il primo racconto, “Lettera da Casablanca”, e ditemi se non è un piccolo capolavoro.

*

In un tardo pomeriggio di primavera, a Parigi, mentre cucinava del pesce, mi aveva chiesto di sedermi al computer e di trascrivere un racconto a cui stava lavorando. Non sono sicuro di riuscire a orientarmi fra le correzioni, gli avevo risposto.

Te lo detto io, mi ha rassicurato.

E così, dalla cucina, Tabucchi faceva a voce il suo racconto; e c’erano gli a capo, e le virgole, i due punti, gli aggettivi che, se gli suonavano male, mi faceva cancellare. Fuori, nel frattempo, era diventato buio. E io avevo acceso le luci, lui aveva spento i fornelli, e si era affacciato per guardare il racconto che aveva preso forma sullo schermo del mio computer.

Che te ne pare?, mi ha chiesto.

Preoccupato di avere fatto qualche errore, gli ho chiesto di darmi le sue carte per controllare.

Quali carte?

Mi ha sorriso – il suo sorriso divertito, giocoso. Poi ha detto: la cena è pronta. Ho cercato i fogli, ho insistito: da dove l’hai letto?

Dalla mia testa, ha risposto.

Antonio Tabucchi, Che ore sono da voi? Feltrinelli

*

Il podcast – La voce di Tabucchi

Nell’archivio della casa editrice Feltrinelli abbiamo ritrovato tre dialoghi con la voce viva del grande scrittore. Un’occasione per ascoltare davvero Tabucchi ed emozionarci. Perché – come lui stesso scriveva – la voce è un mistero. “Voce, vita. I fonologi sostengono che la voce imita il ritmo vitale, perché segue il principio della respirazione. Ogni frase che pronunciamo nasce, cresce, si stabilizza, decresce, muore. Respira con noi. La voce crea, la voce salva. La voce ha un potere magico”.

Tempo senza scelte

La scelta è dubbio, responsabilità, costruzione di sé e del futuro. Ma dove la Storia non chiede risposte nette, dove si è esposti a miriadi di opzioni evanescenti, è ancora possibile prendere decisioni radicali, accettare il rischio, percorrere una strada fino in fondo?

Tempo senza scelte, Einaudi, 2016

Panorama, 9 ottobre 2016, di Michele Lauro

Con Monica Mondo per Soul, Tv2000:

L’esistenza interiore di una città. Calvino e Roma

È arrivato alla fine della sua esistenza, Calvino, quando risponde alle domande che Maria Corti gli ha posto per la rivista “Autografo”. «Credo che ci rivedremo negli Stati Uniti quest’autunno» scrive in un biglietto che accompagna l’intervista. È nella sua casa di Roccamare, sta lavorando alle Lezioni americane (sarà colpito da un ictus il 6 settembre 1985 e morirà a Siena il 19). Corti l’aveva interrogato a tutto campo sulla sua formazione intellettuale e letteraria, sul disegno d’insieme della sua produzione, sull’identità del suo linguaggio, sulle fasi del processo creativo. Una risposta ampia Calvino la dà riguardo agli «ambienti naturali e culturali» in cui è vissuto: Torino, Roma, Parigi. Parte in verità da New York, che – per sua stessa ammissione – si vede «pochissimo» nelle sue storie. Vale lo stesso per Parigi:

Il fatto è che molti dei miei racconti non si situano in alcun luogo riconoscibile. Forse per questo rispondere a questa domanda mi costa un certo sforzo: per me i processi dell’immaginazione seguono itinerari che non sempre coincidono con quelli della vita.

Se il paesaggio natale e familiare «non si può respingere o nascondere» (e Sanremo – rivela – è presente in molte delle Città invisibili), se Torino, definita «guardinga», va pensata anche «come scelta culturale», riguardo a Roma – «centro di residenza d’un gran numero di gente che scrive» – Calvino riflette in questi termini:

Sto bene solo quando non ho da pormi la domanda: «perché sto qui?», problema da cui si può prescindere di solito nelle città che hanno un tessuto culturale così ricco e complesso, una bibliografia così sterminata da scoraggiare chi fosse tentato di scriverne ancora. Per esempio, a Roma da due secoli in qua vivono scrittori d’ogni parte del mondo che non hanno nessuna ragione particolare di stare a Roma più che altrove, qualcuno di loro esploratore curioso e congeniale dello spirito della città (Gogol’, più di tutti), altri approfittando dei vantaggi di sentirsi straniero.

Non sono molte altre le occasioni in cui lo scrittore parla di Roma. Il suo indirizzo di Piazza di Campo Marzio appare in calce alle lettere dei primi anni Ottanta, ma sarebbe difficile – dai dati testuali – dedurre che si tratta del teatro di alcuni episodi di Palomar (1983). Lo conferma Chichita Calvino, anche per ciò che riguarda l’episodio del geco, in cui la città non è nominata:

Sul terrazzo, come tutte le estati, è tornato il geco. Un eccezionale punto d’osservazione permette al signor Palomar di vederlo non di schiena, come da sempre siamo abituati a vedere gechi, ramarri e lucertole, ma di pancia. Nella stanza di soggiorno di casa Palomar c’è una piccola finestra-vetrina che s’apre sul terrazzo […].

Anche la città, dunque, benché spesso innominata entra negli esperimenti di Palomar, nel suo scrutinio della superficie delle cose.

«Solo dopo aver conosciuto la superficie delle cose, – conclude, – ci si può spingere a cercare quel che c’è sotto. Ma la superficie delle cose è inesauribile».

È dunque un’illusione, quella coltivata da signor Palomar? Lo è, quasi certamente lo è. Eppure i suoi esercizi di osservazione (esercizi di lettura, si potrebbe dire, seguendo il titolo del primo capitolo del libro) vengono compiuti con assoluta concentrazione e precisione, quasi che l’impegno – un impegno profondo, totalizzante – possa condurre, di per sé solo, alla riuscita dell’impresa.

Da qualche parte bisognerà cominciare. Palomar sceglie un’onda; la vede spuntare in lontananza, la vede «crescere, avvicinarsi, cambiare di forma e di colore, avvolgersi su sé stessa, rompersi, svanire, rifluire». Poi, sceglie un seno nudo di donna, e ancora: il riflesso del sole sull’acqua, due tartarughe in amore, il fischio attraverso cui comunicano i merli, il prato intorno casa («costituito di dicondra, loglietto e trifoglio»), la luna di pomeriggio, i pianeti visibili a occhio nudo, le stelle nel cielo d’agosto, la vegetazione sul terrazzo, un geco, l’invasione degli storni nel cielo di Roma, un negozio di formaggi, una macelleria, lo zoo di Vincennes, lo zoo di Barcellona e più nello specifico la gabbia del gorilla albino, un giardino zen, le rovine di Tula in Messico, una pantofola spaiata acquistata in un bazar orientale.

Questo ostinato guardare, questo accanito cercare i dettagli, attendere che schiudano il loro mistero, è una sfida dell’intelligenza. Dentro e oltre il senso dell’etimo: leggere dentro, a fondo; leggere dentro il già letto («Viviamo in un mondo – scrive Calvino – dove tutto è già letto prima ancora di cominciare ad esistere»). Palomar tenta di recuperare «una porzione, sia pure minima, di spazio non colonizzata dalle parole generiche e astratte» (Silvio Perrella). Quanto più è minuta la cosa osservata, tanto maggiore è la possibilità che sia detta con parole nuove, quasi ripartendo da zero, da una mente di nuovo vergine, resa pressoché tabula rasa. «Il signor Palomar ha deciso di limitarsi a guardare, a fissare nei minimi dettagli il poco che riesce a vedere, tenendosi alle idee immediate che gli suggerisce ciò che vede».

Gli occhi di Palomar sono occhi miopi («occhio nudo per lui che è miope significa occhiali»). Per scrutare il firmamento, usa il telescopio. In questo rapporto tra vicino e lontano, tra «pathos della distanza» (Cesare Cases) e quello che si potrebbe per contrasto definire «pathos della vicinanza», si gioca molto dell’opera di Calvino. La sempre più inquieta e perfino dolorosa contemplazione dell’altro da sé – oggetto, pianta, animale, essere umano, stella o città – diventa davvero una «celebrazione del vedere», del vedere-pensare. Il mondo esiste perché lo vedo (lo penso), io esisto perché vedo (penso) il mondo, e dunque anche la città, questa antica città che «si lascia corrodere dal basso e dall’alto senza opporre più resistenza che altravolta alle invasioni dei barbari, come vi riconoscesse non l’assalto di nemici esterni ma gli impulsi più oscuri e congeniti della propria esistenza interiore».

Esperimento Marsiglia, le prime pagine

Allora, tieni presente che le chiavi le trovi nel panificio dell’egiziano. Tanto perché tu non faccia pasticci. Entra, lo vedi subito, sta all’angolo, cioè fa angolo con due strade, come si dice? un incrocio, insomma tu entra e chiedi di me. Cioè, di’ che sei lì per conto mio, e se tutto va come deve, l’egiziano – alzando gli occhi al cielo, o guardandoti comunque senza alcuna simpatia – ti lascerà le chiavi. A quel punto, guardando il panificio, vai a destra e scendi per quella strada, che si chiama rue des Petites Maries, considera che il portone è un po’ duro, non ti scoraggiare, insisti, sei un uomo no? Entri, ti trovi sulla destra subito la cucina, sopra c’è la camera, la scala è un po’ stretta e ripida, c’è sempre qualcuno che si lamenta, ma ritengo che sia un po’ sciocco lamentarsi per così poco. Cioè, voglio dire, per undici gradini stretti, o dodici che siano, c’è di peggio. La camera accanto alla tua è occupata, ma è una coppia tranquilla, gente che tutt’al più fa l’amore di pomeriggio, ho la sensazione che abbiano una loro precisa routine: che escono al mattino, fanno colazione fuori – d’altra parte gli ho indicato una meravigliosa boulangerie, benché anche l’egiziano, devo dire, fa ottimi dolci –, se la spassano per la città – pare siano appassionati d’arte contemporanea, pranzano da qualche parte e poi rientrano come fanno certe coppie più mature per riposare un po’, ma loro non riposano, a quanto deduco, hanno un appuntamento fisso con i loro corpi, il che potrebbe essere segno di buona salute e di giovinezza, o forse del fatto che stanno provando ad avere un bambino, ma mi rendo conto che questi sono affari loro. Lo dicevo perché hanno la stanza già da una settimana, ne hanno ancora un’altra e c’è chi si è lamentato, cosa che ho trovato francamente eccessiva. A dire il vero, non è stata una lamentela, più che una lamentela, una considerazione, del tipo: poi quei due ragazzi della stanza accanto ci danno dentro eh. Che è una frase in cui non capisci se c’è più tenerezza per i loro sensi surriscaldati o più invidia. Non importa. Lo dicevo per completezza di informazioni. Poi, suppongo che tu non sia né intenerito né invidioso, e che abbia altro da fare, o che trovi i gemiti di due giovani che fanno l’amore gradevoli – come un cinguettio che arriva da un albero o, che ne so, il vento della sera nelle città portuali come questa: arriva come da una porta che qualcuno ha spalancato all’improvviso, e cambia il colore delle cose, lo rende più tenue e vagamente più malinconico. A proposito di meteorologia, che è una delle mie passioni principali, principale dopo il cibo – ma si tratta proprio di tirare una riga: il cibo, e sotto, ma molto sotto, tutto il resto, ecco, dicevo, a proposito di meteorologia, qui il vento va considerato con una certa attenzione, per esempio se intendi fare una di quelle escursioni vagamente atletiche che si fanno alle Calanques, se c’è troppo vento non se ne parla; e a meno che tu non sia interessato al surf, è l’unica ragione per cui tu debba interessarti alla questione. Ma mi stavo concentrando sulla meteorologia, al di là dei miei specifici interessi, in virtù del fatto che non sei stato salutato da una bella giornata, cosa – la giornata nuvolosa – che a Marsiglia di per sé è un’eccezione, e comunque non un’eccezione che mi piace occorra davanti a un nuovo arrivato. Quando il rischio di fidarsi della prima impressione può portare seriamente fuori strada. Non registro con fierezza questa imprecisione del cielo nel giorno del tuo arrivo, questa lente sporca dietro cui hai guardato Marsiglia, arrivando al porto, come ingiallita o ingrigita, perché si è trattato di una colorazione simile a quella che assumono le pagine di certi libri in un punto preciso a eguale distanza fra l’essere nuovi, cosa che non sono più, e l’essere davvero vecchi, cosa che non sono ancora. Hai presente? Ecco. Marsiglia ti si è mostrata con quel colore lì, che pure in qualche modo è suo, di chi mai invecchia e pure non è più giovane, ma doveva restare nascosto, intuibile ma non esplicito. Il colore più netto, squillante è stato quello di un ragazzino nero che giocava a calcio con una t-shirt giallo fosforescente, proprio a un passo da due vecchietti – uno con la camicia a quadri infilata nei pantaloni, l’altro con la maglietta a righe fuori dai pantaloni – che stavano animatamente discutendo di giocatori che magari saranno sostituiti, o per meglio dire caparbiamente marcati stretti, fra nemmeno dieci anni, dal ragazzino nero che giocava a calcio con la sua maglia fosforescente. Non farti ingannare dall’aria dimessa di quei vecchietti, non farti ingannare da niente: perché se c’è una cosa che Marsiglia sa fare bene è proprio questa – ingannare. Come ti inganna l’aria da galeone maestoso di uno stupido yacht ormeggiato. O come ti inganna lo struggimento a cui non sai dare un nome alle 19.51 di un giovedì di agosto. Ma bisogna darglielo, poi? chi ne ha bisogno? E come ti ha ingannato, per arrivare al punto, la fame, a ondate, da stamattina: da quando sei entrato nel panificio dell’egiziano per recuperare le chiavi, ma il suo sguardo per niente simpatico ti ha inibito; e poi ancora, quando sei entrato in casa, vedendo un barattolo di marmellata sul tavolo, e più tardi, lasciandoti ispirare solo dal solo nome bouillabaisse, che suona così squinternato, labiale e fricativo, una specie di tamburo della gastronomia locale, di cui è meglio diffidare finché non sia il momento giusto. Hai placato il placabile con un croissant troppo unto e dopo mezzogiorno con una baguette farcita di burro e pasta d’acciughe, invitante ma grosso modo prevedibile, ti ha fatto salire una sete pomeridiana persistente, e nemmeno il caffè ha cancellato il crepitio del sale sotto la tua lingua. Sei in tempo per azzerare tutto a cena, l’indirizzo è chiaro, rue des Trois Rois, puoi arrivarci con calma, questa non è Francia, o non pienamente, questo è sud, prenditela comoda, e goditi il chiacchiericcio fitto delle sere estive, questa specie di frenesia da fermi, questo luccichio di denti giovani dietro i calici col vino ancora ghiacciato, le cartine per tabacco trinciato hanno la stessa consistenza delle lanterne cinesi, in questo tempo che pare sospeso e che fai bene a sospendere, perché è utile sprofondarci dentro, sederti a un angolo dello spiazzo che si apre appena dietro la strada che a breve imbocchi – e non sapere più quanti anni hai. Nemmeno ti tocca l’aria stranita dei fidanzati che cercano un posto economico dove fermarsi – lui più sciolto, lei nervosa per le sorti del budget residuo, finiranno per non parlarsi a tavola, o per litigare più tardi, prendendo il via da quelle frasi che iniziano male, con se mi avessi dato retta. E non ti tocca il cipiglio un po’ stronzo dei viaggiatori adulti, la spocchia di chi teme di non essere servito bene ancora prima di aver ficcato le zampe sotto un tavolo.

E insomma, sei tu, sei pronto a battezzare te stesso e la città come se tutto fosse nato oggi, e a goderti – in quel cicaleccio masticatorio che sarà fra poco rue des Trois Rois – lo spettacolo di ciò che gli umani fanno con più disinvoltura. Mangiare. Soprattutto se davvero affamati, si dispongono all’impresa con una freschezza, una vitalità, un’assenza di pregiudiziali che sorprende, tanto più se si considera che anche un ventenne, arrivato a quell’altezza della sua biografia, ha già consumato qualcosa come, a occhio, ventiduemila pasti, eccettuando quelli frazionati e ossessivi della primissima infanzia. Un vero miracolo, non trovi? E se è vero, come credo sia vero, che viaggiare mette fame, meglio così, fai conto che stai assaggiando la città, fai conto che stai assaggiando Marsiglia, in senso metaforico, se così si dice, e letterale allo stesso tempo – coincidenza fra astratto e concreto che di rado, o forse mai, capita in altre occasioni. Attendi ancora qualche istante, indugia. Poi ti dico da dove cominciare.

Le chiavi di una città

Le cose essenziali, in un arrivo, quali sono? Sfogliare una guida? Ruvida e non sempre bella – dice, di Marsiglia, questa guida. Non è certo Cannes o Saint-Tropez. Dice che vanta millecinquecento anni di storia. Dice che a lungo ha avuto una pessima reputazione: criminalità, degrado. Dice che spesso è stata denigrata ingiustamente. Dice che il cuore antico della città è il quartiere Le Panier. Dice che nel vecchio porto le navi gettano l’ancora da oltre ventisei secoli. Guardo la mappa, non riesco mai facilmente a capire, a orientarmi. Credo sia proprio qualcosa che mi manca, come una vite nei marchingegni della testa, un rocchetto senza il suo filo. Così guardo Marsiglia sporta sul mare e mi faccio le canoniche domande: sui punti cardinali della geografia e della conoscenza in genere. Quand’è che uno può dire di conoscere qualcosa? Quand’è che uno può dire di conoscere davvero una città? Non basta esserci nati, non basta nemmeno viverci. Forse una città non la conosciamo mai, mai per intero – c’è sempre troppa vita altrove, materia umana o comunque viva che ci sfugge. Posso dire di conoscere il vicolo, la finestra su cui la pioggia ha lasciato i suoi ghirigori di calcare, posso dire di conoscere non il mistral in assoluto ma il modo preciso in cui si incanala sotto il portone dell’appartamento di cui sono ospite e fa volare le cartacce come schegge leggere e un po’ mette in agitazione. Una città è soprattutto il resto delle cose escluso me, gli infiniti punti in cui non sono. Lo sbuffo di un autobus, il rumore di una trivella, il rumore della risacca costante, disperso, il tuffo di qualcuno, un’attesa, i ragazzini che mangiano gaufre al cioccolato con una splendida voracità, i vecchi che si trascinano, e una sottovita che resta notturna anche di giorno, uomini e topi, nei tombini, nei cessi delle stazioni, in qualunque luogo che coincida con un segreto, secretum, appunto, appartato, separato, staccato da. Avere un’idea completa di una città è come avere un’idea completa del mondo, è presunzione e illusione. E tuttavia, c’è un momento – non è facile isolarlo – in cui di una città dici mia, la mia città, e lì dev’essersi depositata una opportuna, sufficiente somma di ricordi sulle strade, sulle piazze, sulle rotonde, i balconi, i parchi, perché quel possessivo indichi un’appartenenza.

Pasolini, l’inattuale che non dà lezioni

Mi piace Pasolini, non mi piacciono i pasoliniani. Mi piace la vitalità – disperata o no che sia – di chi non si risparmia, di chi non calcola mai la quantità di energia da spendere. Né il rischio che quello spendersi produce. Mi piace un verso di Zanzotto che, parlando di lui, dice che «era dappertutto con la sua passione di tutto». Mi piace la serietà: il fatto che in pubblico non ridesse praticamente mai – ciò che l’avrebbe reso inadatto ai social, e ciò lo rende abissalmente distante dalla fiera del ghigno, della risata permanente, a cui purtroppo contribuiscono anche gli scrittori. Mi piace l’autorevolezza, il credito guadagnato in fretta, con ostinazione; e nonostante le vessazioni, le ostilità aperte, le espulsioni. Quando pubblica Ragazzi di vita ha trentatré anni. Quando gira Accattone non ne ha compiuti quaranta. Mi piace il fatto che non perdesse tempo.

Mi piace il suo continuo sperimentare, forme e generi; il suo cercare lingue e linguaggi: il friulano delle origini per dire l’idillio disperso, il romanesco, acquisito, studiato, per dire la vita di borgata, e ancora, l’italiano aulico, l’italiano giornalistico, l’italiano illuminista, l’italiano contorto, l’italiano sciatto, l’italiano sensuoso. E la lingua del cinema: per superare i limiti della lingua italiana. Mi piace il fatto che, al contrario di quanto si dica – attualizzandolo in modo frivolo – sia al fondo inattuale. Ma l’Inattuale è spesso lo spazio abitato dagli intellettuali autentici, che non sono, come si crede, profeti. Mi piace il contraddirsi, anche davanti a ciò che non capiva, che si sforzava comunque di capire. Il tono perentorio con cui, in una “lettera luterana” a Calvino, così diverso da lui, gli domanda più volte: ma perché questo? Perché questo? Mi piace che molte sue convinzioni risultino tuttora inaccettabili per gli stessi che lo ammirano, e che fingono di dimenticarle, di non vederle, o – molto più banalmente – non le conoscono. Intanto, si scattano un selfie con la sua icona alle spalle. Mi piace che suscitasse e possa ancora suscitare anche profonda antipatia: in un racconto di Parise, intitolato proprio “Antipatia”, appare un intellettuale con una «faccia ossuta a forma di pugno» e una «voce dolcina». Non nasconde di detestarlo, di detestare, dietro quella maschera, «il Pasolini Castigatore», la coscienza della Nazione, la vittima sacrificale.

Mi piace che non vi sia nessuna lezione, nessuna eredità, nessuna concreta possibilità di imitarlo o di seguirne la strada; ed è patetico chiunque se lo proponga o se lo sia proposto. Mi piacciono anche le pagine oggettivamente brutte, imperfette, irrisolte, superflue, di un’opera che ha nella sua esuberanza, nel suo sperpero, nella sua enormità la sua forza: più nell’impressionante sequenza dei gesti, che nel gesto singolo. Mi piace, dietro tutto ciò che pure risulta sgradevole, l’irriducibile tenerezza, la capacità di sentire le cose, tutte, una per una – il rotolio dei tram, le dita che contano i soldi, le urla dei ragazzi davanti al rombo del mare, la città, in un colore eterno d’estate, e i corpi che siamo. E la sera che, «benché triste, così dolce scende / per noi viventi».

L’Espresso, 25 ottobre 2020

La nostalgia del presente che ti muore fra le mani – The dreamers

“…fermarmi un istante e guardare, come se facessi parte della storia, un cespuglio che si mette a tremare… Il cespuglio può diventare importante. O una porta che sbatte.”

(B.B.)

Quando viene intervistato sulla propria infanzia da Dacia Maraini (E tu chi eri?, 1973), Bernardo Bertolucci richiama una serie di dettagli che valgono ciascuno una poesia. L’odore del padre Attilio: «un odore di mandorle amare. Un odore intenso che lo circondava come un alone. Un odore che rimaneva nei posti dove lui era stato, nelle cose che aveva toccato». Poi, l’odore del nonno – «di testa calva. L’odore delle nove di sera, buono, dolce». La vestaglia a fiori della madre. Lui stesso, Bernardo bambino, seduto dentro un paniere che sua madre portava legato al manubrio della bicicletta. Le rane infilzate – torneranno in una scena di Novecento. L’«elaboratissima e festosa» cerimonia dell’uccisione dei maiali, in campagna. L’infanzia – che uno si porta dietro «come i cacciatori si portano appresso il fango e le foglie incollate agli stivali».

Nel dialogo con Maraini, Bertolucci riconosce di essersi mosso a lungo in «un paradiso terrestre in cui la realtà poetica e la realtà naturale si confondevano». E se questa frase potrebbe essere letta come un’epigrafe per l’intera sua opera cinematografica, ce n’è un’altra che ha funzionato per me da rivelazione. Lui la lascia cadere lì, in un discorso, ancora una volta, intorno all’illustre padre. Tra le cose sue, dice, che mi sono rimaste addosso, una è «la necessità di vivere la vita quotidiana in maniera non traumatica, e sempre celebrativa». L’altra è la nostalgia. La nostalgia di che?, domanda Maraini. «La nostalgia del presente che ti muore fra le mani», risponde Bertolucci.

Si scioglie in questa frase un grumo. Lo sentivo fermo in gola mentre andavano sullo schermo – in un pomeriggio estivo dell’adolescenza (troppa luce fuori: avevo abbassato gli scuri per “fare il cinema”) – i fotogrammi di Novecento. L’ho sentito mentre – coetaneo dei protagonisti, nel 2003 – guardavo The Dreamers come un racconto più sensuale che politico, o sensualmente politico (cosa difficilissima). Ma c’è in Bertolucci una verità del corpo che arriva prima di quella delle parole, ovvero delle idee. Ingenuo dirlo quando si parla di un cineasta? Forse sì, e tuttavia poche volte ho sentito così intensamente la verità dei corpi nel cinema italiano del ventesimo secolo. Parlando del Tè nel deserto, Bertolucci stesso ha chiarito il suo tentativo di fare un film «sulla fisicità, sulla sensualità, sostituendo le parole di Bowles con i segni e i gesti tracciati dai corpi, quasi che la fisicità potesse sostituire la psicologia».

Ma torniamo indietro: la schiena di Fabrizio in Prima della rivoluzione. Si contano le vertebre – il bianco e nero le fa risaltare come in una fotografia di Mapplethorpe. Gina/Adriana Asti che si stringe un seno nel sonno.

Trent’anni dopo, in Io ballo da sola, il gesto di Lucy/Liv Tyler che nasconde una fotografia di sé stessa bambina nel reggiseno. Il suo bagno in piscina con un costume nero. Richard che si tuffa nudo mentre lei è ancora in acqua e gli dà le spalle.

Fatico a tradurre in parole la sensazione, confusa e violenta, che mi arriva da scene come queste. E bisogna intanto aggiungere che concorre a produrla una particolare relazione – anch’essa di natura lirica, elegiaca – fra i corpi e il clima. La pioggia fuori (dopo una scena d’amore in Prima della rivoluzione, o mentre il ragazzo Matthew, in mutande, scrive una lettera a sua madre, in The Dreamers). Per un regista di soprammobili, come ironicamente si definiva, possono fare la differenza anche le piastrelle bianche e azzurre di un pavimento – su cui si stendono due giovani corpi nudi. Può la scena di un film sollecitare il tatto, far sentire quasi il brivido sulla pelle nel contrasto caldo/freddo? O ancora, in esterno: la luce dell’estate, di pomeriggi che sembrano interminabili e durano in verità il tempo di un tuffo, il tempo di una canzone.

Torno alla scena del pavimento: ancora The Dreamers; Matthew e Isabelle fanno l’amore distesi a terra, involontarie controfigure giovani dei due di Ultimo tango, che sono invece incupiti, atterriti, brutali (hanno perso – da troppo – l’innocenza; hanno perso la giovinezza). Matthew e Isabelle gemono, mentre Théo fuma una sigaretta e cuoce un uovo al tegamino. Li guarda, distratto e ingelosito insieme. Non voglio eccedere con l’enfasi, ma il tempo in cui l’uovo si rapprende, frigge nel tegame è un tempo poetico straordinario, e perfino rivelatore.

Se si potesse parafrasare davvero questa sequenza, direi che in essa si incarna, prende corpo – come molte altre volte in Bertolucci – l’Irripetibile. Isabelle perde la verginità. L’uovo frigge nel tegamino. Théo si avvicina, si inginocchia accanto a Isabelle, la accarezza. Una luce tenue entra nella cucina – stanza chiusa, difesa come un guscio, con le sue piastrelle, i suoi oggetti mai davvero inanimati («Mia moglie dice che riuscirei a fare sembrare sensuale anche una tazza di tè»). I rumori lontani della città. Tutto questo è irripetibile, è la verità del presente – la sua intensità, un fascio di sensazioni – che si dà nell’istante e poi muore, «ti muore fra le mani». Il primo spettatore non sono io che guardo il film; il primo spettatore è Bertolucci stesso: il suo occhio si insinua nelle pieghe dell’evento, insiste sui dettagli, fa lo sforzo di trattenerli, è un occhio che desidera. Ma anche è l’occhio di chi sta fuori dal tempo, o in un tempo diverso in cui quel presente è già morto, è già svanito.

Una volta Bertolucci, ragionando sul senso del tempo nel lavoro cinematografico, ha spiegato: «Quando dico “stop” è passato un certo periodo di tempo: in questo periodo di tempo gli attori davanti alla macchina da presa sono invecchiati, si sono avvicinati in qualche modo alla morte». È in questo, è nel lungo, lunghissimo attimo prima dello “stop” che Bertolucci riesce – maestosamente – a celebrare la quotidianità. Attivando così quella specialissima nostalgia del presente che è un tratto essenziale del suo cinema. E che mi dà l’impressione di poter ricordare come parte del presente che mi è morto fra le mani, l’indolenza e la rabbia di Fabrizio che dice «Per me è già molto andare via di casa», lo stupore calmo di Lucy che nuota in piscina, la foga del ballo solitario di Lucy, la dolcezza di quello di Olivia, sedici anni dopo, nella cantina di Io e te. Un uovo che frigge nel tegamino, continua a friggere: per sempre, per un attimo.

da Bianco e Nero – Rivista quadrimestrale del CSC, numero dedicato a Bernardo Bertolucci

Lubrico. Sul Casanova

Lubrico

Prima di tutto, c’è l’acqua. Si può dire che il film abbia preso il colore dell’acqua di Venezia: non del cielo, dell’acqua – scura, scintillante di notte, anche fetida, gorgogliante come perennemente gorgoglia nei canali. C’è anche il canonico mare-telone, sì. Ma nel Casanova l’acqua è soprattutto quella chiusa, inscatolata nella geometria della città; emana odore, a vampate, ne intuisci la presenza da piccole finestre, la dai progressivamente per scontata. Come a Venezia, nei fatti, accade. È un inchiostro, una colla scura che si salda alla tinta del cielo notturno, rischiarato dai fuochi del carnevale, o aperto come cateratta mentre diluvia.

Fellini “chiude” Venezia, ne fa un interno, una boule dai vetri opachi, sporchi. E la agita – anti-turistica com’è, la scuote: il letto a baldacchino scivola da un lato all’altro, sbanda, mentre si consuma l’ennesimo amplesso. La scuote con divertimento un po’ sadico da bambino invecchiato, mentre la condensa dei vapori acquei appanna gli specchi e si deposita sulla superficie del mondo, rendendolo umido – e lubrico – come lo sguardo di Casanova, come lo sguardo di Fellini. Umido, quando è sul punto di piangere: accade più volte. È il pianto infantile durante il discorso della marchesa sui tesori spirituali e sull’eternità. Umido dopo ogni orgasmo, come l’epidermide sudata. La liquidità dell’intero film è confermata dalla somma di umori, in senso letterale. Un ingorgo liquido: pianto, sudore (abbonda sulla fronte e sulle guance di Donald Sutherland) – e sperma, che pure resta invisibile.

Nella scena del nubifragio – Casanova è in carrozza a Parigi – c’è come una intensificazione della presenza acquosa: piove in abbondanza, Giacomo è eccitato dal viaggio nella capitale francese (celebra con esclamazioni infantili la città di Mazzarino e Voltaire) e inizia a masturbarsi. Diluvia, la carrozza attraversa un muro d’acqua che la mette in pericolo e lui si tocca freneticamente, fino alle soglie di un orgasmo che coincide con l’incidente in cui la carrozza si ribalta. Casanova ha celebrato il proprio cuore «giovane e ingordo» e si è rivolto direttamente al suo sesso: «Tu sei Parigi!» gli dice, chinando lo sguardo verso il pube. Fellini ci mostra poi la mano impazzita del libertino, l’ennesimo atto meccanico esagitato, qualcosa di ginnico, di scomposto, di esaltato. Nella carrozza-bolla, il desiderio di Casanova manifesta per intero il suo egotismo, la sua autoreferenzialità. Così la vita del libertino rivela il suo cuore masturbatorio – ed è una scena di masturbazione diversa da quelle cameratesche di Amarcord, col cigolio dei sedili di un’auto parcheggiata, o di La città delle donne, di nuovo collettiva, sotto un ampio lenzuolo. Non c’è nessuna dolcezza, nessun sogno adolescente: irreversibilmente adulto, Casanova esaspera una letizia che è come spiritata, ride e gode, gode e ride, ride sino quasi a piangere. La sua protesta contro il mondo a cui appartiene – quello dei cresciuti, dei destinati a invecchiare – è in quella ridicola e invincibile smania onanistica nella carrozza che traballa sfidando la bufera.

Fellini scommette su Sutherland per rendere maestosamente il lato patetico di Casanova, il lato disperato (il celebre finale del ballo con la bambola meccanica è di una malinconia invernale quasi insostenibile). Ma è piuttosto nell’architettura narrativa che riesce a rendere la tensione pre-orgasmica, a farne proprio la sostanza del film: il rinvio, l’estenuazione del piacere prima della sua acme, il tentativo di dilatare all’infinito quel prima – in fisiologia, plateau– al punto da farne una condizione permanente dell’esistere. Il godimento è misto così a un dolore sottile, a un’ansia, che il film non si limita a tematizzare, ma rende miracolosamente visibile.

Resta affascinante e misteriosa, a ogni ulteriore visione, quest’opera carnascialesca senza allegria, notturna come il cielo delle prime sequenze, da cui gli dei si sono assentati. «’Mbriacone» e «magnone» dicono le voci terrestri, e tali restano anche nel loro votarsi alla dea Luna: che comunque non ascende, non può ascendere, e precipita in acqua.

A metà strada fra il Satyricon e La città delle donne, del primo assorbe gemiti di piaceri gastrici e genitali, contorsioni a lume di candela, trapiantando il tutto dal sottosuolo del I secolo alla cartapesta scenografica della Venezia settecentesca; del secondo esclude lo spirito sbruffone e un po’ misogino. Così, Casanova è un film più ambiguo – lubrico, appunto – e più disperato. Più funereo: «Che uomo strano che sei, Giacomo, non puoi parlare d’amore senza immagini funebri?» domanda la marchesa a Casanova, domanda Fellini a sé stesso. E, naturalmente, non può che evocare «la più dolce delle morti».

da Tutto Fellini, a cura di Enrico Giacovelli, New Books

Le parentesi

La differenza tra un ottimo stile e la vera arte è sottile ma feroce.

T.C., Musica per camaleonti

Gli scrittori, di solito, sanno fare bene due o tre cose. Affinare una tecnica, avere un mestiere significa, in fondo, sfruttare al meglio le proprie qualità evitando di mostrare troppo i propri limiti. Ciò che fa la differenza, intanto, è riconoscerli. È raro, comunque, che si abbia una tastiera stilistica illimitata: l’autore dotato nella costruzione delle trame spesso è debole altrove; il grande romanziere non sempre riesce a scrivere un buon pezzo giornalistico; l’abile, poetico descrittore inciampa nella credibilità dei dialoghi.

Un libro come questo, un libro come Musica per camaleonti, certifica l’eccezione: se fosse il frutto dell’allievo di un corso di scrittura, se fosse la raccolta dei suoi “compiti”, mostrerebbe una duttilità impressionante e tutt’altro che comune. Ma in verità l’allievo e il maestro qui sono la stessa persona: Truman Capote impara da Truman Capote. Truman Capote è messo alla prova da Truman Capote.

«Ho cominciato a scrivere a otto anni: di punto in bianco, senza un esempio ispiratore», annuncia nella prefazione lo stesso scrittore, con il tono apodittico e un po’ civettuolo che spesso è il suo timbro. D’altra parte, è inconfutabile il talento precoce e selvaggio di questo ragazzino autodidatta nato a New Orleans e cresciuto in Alabama senza genitori. Però un conto è il talento, anche quando esuberante; un conto è esordire con un romanzo delicato e struggente come Altre voci, altre stanze e essere, quasi vent’anni dopo, l’autore di A sangue freddo. Scrivere una storia lieve, quasi frivola e indimenticabile come Colazione da Tiffany e imbarcarsi nell’impresa acida, cupa e autodistruttiva di Preghiere esaudite.

Nelle pagine di Musica per camaleonti – a tutti gli effetti una smagliante auto-antologia – Capote mette in sequenza tutti i Capote possibili, i frutti del suo lungo «noviziato all’altare della tecnica, del mestiere», il corpo a corpo con «le diaboliche complessità dei paragrafi, della punteggiatura, del dialogo». Si rappresenta nei panni scomodi e tormentati del condannato al genio – «Quando Dio ti concede un dono, ti consegna anche una frusta» – ma al lettore resta invece la sensazione di una sconcertante naturalezza.

Quando enumera, sempre in un passaggio della prefazione, i generi di scrittura sperimentati nel corso degli anni – racconti, saggi e ritratti, lavori teatrali, copioni cinematografici, reportage – sta anche offrendo una sorta di indice di questo volume. Di più: segnala le forme, quindi gli ingredienti, che riesce a introdurre più o meno in ogni testo – facendo diventare, mettiamo, il bellissimo ritratto di Marilyn Monroe un racconto e allo stesso tempo un saggio, un’opera teatrale, un copione cinematografico, un reportage. «Uno scrittore» sostiene Capote, «dovrebbe avere tutti i suoi colori, tutte le sue capacità a disposizione sulla medesima tavolozza per poterli mescolare (e nei casi opportuni applicarli simultaneamente)». Qui, fingendo di provare a farlo, lui ci riesce.

L’attacco, con la scena del funerale di Constance Collier, una vecchia diva diventata maestra di recitazione, è da reportage, così come alcune immagini di Manhattan, della Bowery, «i minuscoli banchi di pegno e sedi per donatori di sangue e dormitori con cucce da cinquanta centesimi e alberghetti miseri con letti da un dollaro e bar per bianchi, bar per neri, dappertutto barboni…». Il dialogo con Marilyn è un’intervista e insieme una pièce teatrale, con tanto di didascalie: «Marilyn (riparandosi il viso con la borsetta)…». E c’è il cinema, quando Capote definisce con esattezza l’inquadratura: «la vista di un traghetto ormeggiato, il profilo di Brooklyn al di là dell’acqua, i gabbiani che volteggiavano e danzavano bianchi contro un orizzonte marino striato da sottili nubi fioccose fragili come trina…». Lo spirito complessivo del pezzo è quello di chi prova a forzare i limiti del giornalismo, fino a farlo diventare un genere poetico (il «giornalismo come forma di arte in sé»). Capote fa precipitare sulla pagina l’inconsistenza delle conversazioni quotidiane, fa brillare la loro banalità, rende ritmica l’esitazione, l’incertezza. Ricostruisce drammaturgicamente la situazione, con estrema – apparente – fedeltà, e in verità reinventandola maestosamente.

I segni più imponenti, in testi come quello su Marilyn, sembrano essere le parentesi: Capote se ne serve come di uno specialissimo “a parte”. Sottolinea un dettaglio, evidenzia un gesto. E solo alla lunga ti accorgi che sta travasando in quello spazio la sua propria voce: è lì il suo commento, la sua interpretazione, il referto del suo pensiero, il voice over che indirizza il lettore/spettatore, che lo spinge verso l’emozione che Capote vuole che provi. Nel finale del racconto dialogato con Marilyn, poco prima di chiudere il cerchio con un colpo da maestro, scrive – fra parentesi:

(La luce andava calando. Lei pareva dissolversi con essa, fondendosi col cielo e le nubi, svanendo ancora oltre. Io volevo alzare la voce superando le strida dei gabbiani e richiamarla: Marilyn! Marilyn, perché doveva andare tutto come è andato? Perché la vita dev’essere un tale schifo?)

Né Marilyn può rispondere, né Capote pronuncia davvero quella domanda. «Volevo alzare la voce»: lo fa, ma su carta. Il voice over sale dunque di tono, e le strida dei gabbiani, le nubi, l’attrice fragile su un molo, tutto sembra così intensamente, insopportabilmente esatto. Tanto più rispetto a quella domanda potenziale, bloccata sulle labbra, rimasta senza risposta – posta lì a indicarci il cuore del sentimento che Capote ha di Marilyn, il sentimento che desidera abbia il lettore: «Perché doveva andare tutto come è andato? Perché la vita dev’essere un tale schifo?». Da dove parla Capote? Da dove scrive? Da dopo, e dall’alto. L’ambientazione effettiva è l’aprile del ’55, ma risulta via via dolorosamente evidente che il personaggio e la persona sono già dissolti, svaniti «ancora oltre».

La varietà – in questo libro camaleontico sin dal titolo – è anche contenutistica. C’è il ritratto di una splendida settantenne dai capelli argentei che racconta cose curiose – il suo giardino invaso da gigantesche farfalle notturne, i camaleonti che si affollano ad ascoltare una sonata di Mozart. C’è la storia di una giornata trascorsa in compagnia di una donna delle pulizie; la vicenda di un membro della banda criminale di Charles Manson. C’è la «cronaca vera di un delitto americano», Bare intagliate a mano, che funziona quasi come uno spin-off di A sangue freddo, più sadico e forse anche più inquietante. Anche in questo caso, reportage, teatro, cinema. Le parentesi, naturalmente. E inattesi rimandi alla propria storia, lampi di vissuto: «Era estate, e io avevo cinque anni, stavo presso certi parenti in una cittadina dell’Alabama…».

Gli affondi autobiografici, che altrove danno corpo a racconti carichi di tenerezza e di dolore (penso per esempio all’ultimo in assoluto, Un Natale, scritto poco prima di morire), qui diventano parte di un sistema congegnato in modo che ogni soggetto narrativo, rivelando qualcosa di sé, riveli qualcosa di chi ne sta scrivendo. Così, nel racconto “Barbagli”, la signora Ferguson cui Capote intende confidare un suo segreto, rivelandosi, rivela gli affanni del giovane Truman. Il quale le si confida, mentre il cuore fa scherzi strani. «Era come se nelle ultime ore avessi corso per cento chilometri e avessi vissuto mille anni». Truman confessa alla signora Ferguson, quella donna curiosa e un po’ sciocca che pareva avesse poteri magici, che gli piacerebbe fare il ballerino di tip tap, scappare via e andare a Hollywood per tentare la strada del cinema. Ma non solo questo:

«Non voglio essere un ragazzo. Voglio essere una bambina.»

Iniziò con un suono strano, un gorgoglio strozzato che dal fondo della sua gola risalì in una risata. Le sue labbra sottili si tesero e si allargarono; uno scroscio ubriaco di risa le fiottò dalla bocca come vomito, quasi investendomi… una risata che aveva l’odore acre del vomito.

«La prego, la prego. Signora Ferguson, lei non capisce. Io sono molto preoccupato. Continuamente. C’è qualcosa che non va. Per favore. Cerchi di capire.

Il finale è spiazzante, ancora volta carico di tenerezza e di dolore. Mentre rivela ancora qualcosa della signora Ferguson, rivela di nuovo qualcosa di Capote.

Nell’ultimo testo, il più giocoso e forse il più disperato, l’autore dialoga con sé stesso, T.C. parla con T.C. Lo interroga, lo provoca, lo sfida. Parla di masturbazione, di insonnia, di forti avversioni, di simpatie (anche per i trapassati: Proust, Sarah Bernhardt, Oscar Wilde, Agatha Christie), di paure («rospi veri in giardini immaginari», tradimenti, abbandoni). Così qui è davvero Truman Capote a svelare Capote, a civettare fra sé e sé, a prendersi in giro e molto sul serio allo stesso tempo («Sono un alcolizzato. Sono un tossicomane. Sono un omosessuale. Sono un genio»), a confessare il desiderio di svegliarsi una mattina «e sentirmi finalmente una persona adulta, svuotata di risentimenti», a parlare di Dio, di come viene sciupata la fede, della solitudine più abissale. Ma la parte più bella è il lungo inciso, una parentesi senza parentesi, sul primo incontro con una scrittrice già molto affermata.

New York Society Library, Settantanovesima, 1942. Una giornata di neve, una signora con gli occhi azzurri che dice al ragazzo sconosciuto: «Crede che una tazza di cioccolata gioverebbe?». I due cominciano a parlare. Lui le racconta di sé – il sogno di fare lo scrittore. Lei gli chiede quali scrittori americani ama leggere. Lui cita anche Willa Cather. E non sa di avere davanti Willa Cather.

Come tutti gli autentici conversatori, era un’ottima ascoltatrice, e quando era il suo turno di parlare non era mai verbosa ma puntuale e stringata. Una volta mi disse che ero troppo sensibile alle critiche. In realtà lei era più sensibile di me agli appunti critici; ogni accenno negativo alla sua opera provocava un calo di umore. Quando glielo feci notare lei rispose: «Sì, ma non è forse vero che ricerchiamo continuamente i nostri difetti negli altri e glieli rimproveriamo? Io sono un essere umano. Ho i piedi d’argilla. Senz’altro.

(Prefazione alla nuova edizione Garzanti)

Svegliarsi negli anni Venti

“Svegliarsi negli anni Venti” l’ho immaginato come un corridoio spazio-temporale tra due secoli – futuristi, futurocrati, feste dell’Età del jazz e aperitivi negati, Thomas Mann e la rabbia sociale, Kafka e gli spettri di WhatsApp.

C’è una scena di un romanzo di Julian Barnes, “Il senso di una fine”, che amo molto. Un ragazzo è alla cattedra per essere interrogato.

“Allora, sentiamo Marshall. Come descriverebbe il regno di Enrico VIII?”.

Pausa, silenzio. Sollievo dei compagni di classe. Marshall tace ancora. Poi, finalmente: “Un tempo inquieto, signore”.

L’insegnante non è soddisfatto: “Le dispiacerebbe approfondire il concetto?”.

Lui, dopo avere annuito, ci pensa ancora un po’ e tira fuori la sua risposta definitiva: “Un tempo molto inquieto”.

Qui leggo un capitolo del libro a cui sono molto legato. Racconta di Monet; di quando, cento anni fa, pensò di abbandonare la pittura – e del mondo intorno.

Wet Market. La fiera della (nostra) sopravvivenza

Un mercato coperto nel cuore di una grande città. Ogni padiglione è un’epoca diversa. In questo ideale campo comune, tra superstizioni, ripensamenti e deliri di onnipotenza, gli uomini e le donne di scienza – i medici, i pionieri, i “cacciatori di microbi” (da Montagu a Jenner, da Pasteur a Koch, dal misconosciuto Tiberio a Blackwell) – incrociano i loro passi e si confondono con la massa, dando vita al grande affresco della ricerca del vaccino più sicuro, degli antibiotici più efficaci. “Wet Market” intreccia storie che raccontano trionfi e sconfitte della scienza, e in fondo del genere umano. Una fiera della (nostra) fragile sopravvivenza che ci dà la misura delle speranze e delle paure con cui quotidianamente, e a maggior ragione oggi, siamo tenuti a fare i conti.

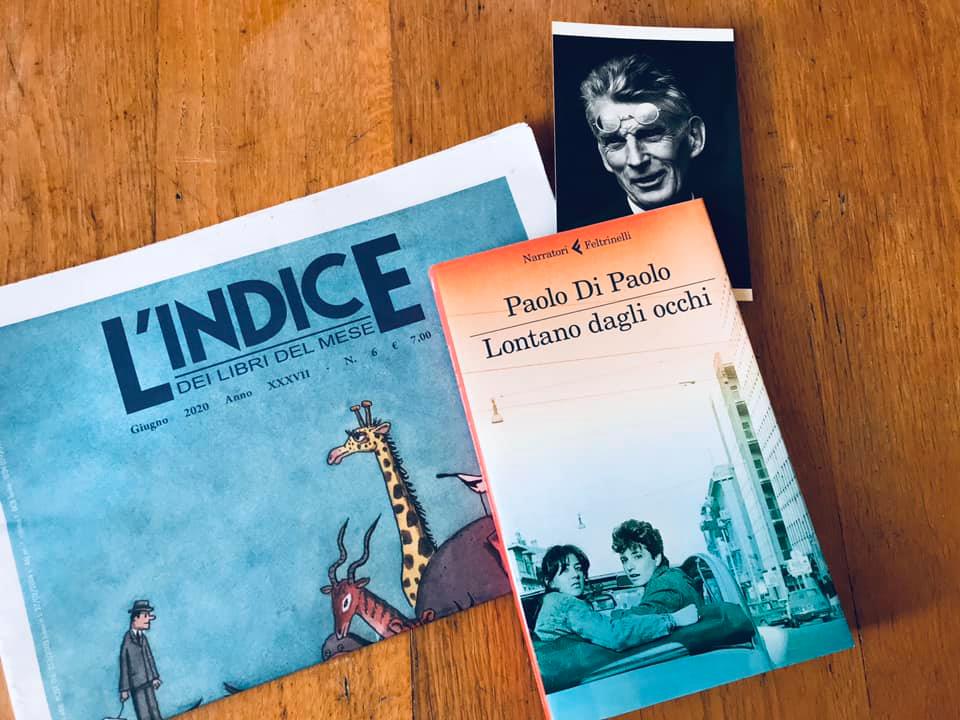

Lontano dagli occhi

Spesso, mentre si scrive un romanzo, viene voglia di nascondere fra le pagine qualcosa, sperando che venga scoperta:

L’ultimo romanzo di Paolo Di Paolo potrebbe provocatoriamente essere considerato un romanzo di formazione, ma di formazione nell’utero, nel quale il protagonista scopre chi è riguardando se stesso, molto indietro nel suo passato, ovvero valicando la soglia prenatale e avventurandosi nel mito delle origini nebulose e immaginarie, presupposte nella nascita di ognuno […]

Ma il romanzo è tutto proiettato sull’essere figli, perché come dice l’esergo riprendendo dalla mise en abime finale del libro “nulla ci accomuna come l’essere figli”, e bisognerebbe aggiungere alla fine della lettura “figli del caso”, “figli scangiati” avrebbe detto Pirandello nell’omonima favola, figli senza padri e senza madri se non quelli scelti o immaginati, edipicamente sognati a occhi chiusi o a occhi aperti come i personaggi dell’ultimo testo teatrale di Beckett, Cosa dove (1983), pur evocato in Lontano dagli occhi, forse come la chiave o una delle chiavi interpretative più sotterranee dell’intera vicissitudine […]

Giovanni Greco – L’indice dei libri del Mese, sul mio “Lontano dagli occhi” – Premio Viareggio Rèpaci 2020

About a book, Repubblica, con Giulia Santerini

Moravia questo sconosciuto

Se dici Alberto Moravia, dici Gli indifferenti, il sesso, La noia. Tutt’al più, il film di Bertolucci, Il conformista. Ah, e quelli di De Sica e di Godard. E poi? L’avete mai letto Moravia? La fama, per paradosso, è il principale nemico di alcuni scrittori. Ne condiziona la lettura e la rilettura, quasi al punto da renderla superflua. Inscatola, etichetta, neutralizza. Ho in mente almeno una ventina di conoscenti fra i trenta e i cinquant’anni, diciamo pure letterati, che al nome di Moravia farebbero un’espressione da saputelli tediati. In verità, non ne sanno niente. Si fidano di un sentito dire, di un lunghissimo, avvolgente e ormai arido sentito dire. Che non è passato nemmeno dai banchi di scuola, dove Moravia non è mai stato davvero accolto.

Giocando d’anticipo, il trentennale della morte, il prossimo 26 settembre, può essere l’occasione giusta per ricominciare finalmente il racconto da una prospettiva nuova. Nel 2000, a dieci anni dalla scomparsa, la sensazione dominante fu che l’autore degli Indifferenti fosse stato già dimenticato. Sandro Veronesi, rispondendo a una provocazione di Antonio Debenedetti sul “Corriere della Sera”, scrisse che ad avere dimenticato subito Moravia, più che i suoi colleghi giovani e meno giovani, erano stati «medici, consiglieri comunali, professori, ingegneri, dirigenti di banca, commercialisti, avvocati, proprietari di negozi e di ristoranti: gli italiani, insomma, borghesi e benestanti che non hanno fatto molta fatica ad assorbire, attraverso i decenni, le travolgenti trasformazioni della società occidentale, ma che continuano a non avere la minima idea di quanto proprio per loro sarebbe importante ricordarsi di Moravia».